Economy

【LIFE STAGE NAVI連携企画】AI時代に「人間らしさ」を武器にする!...

AIが変革する近未来へ:個人のキャリアがシン日本社会2050を創る 1. 💡 AI時代の課題とONOLOGUE2050の...

AIが変革する近未来へ:個人のキャリアがシン日本社会2050を創る 1. 💡 AI時代の課題とONOLOGUE2050の...

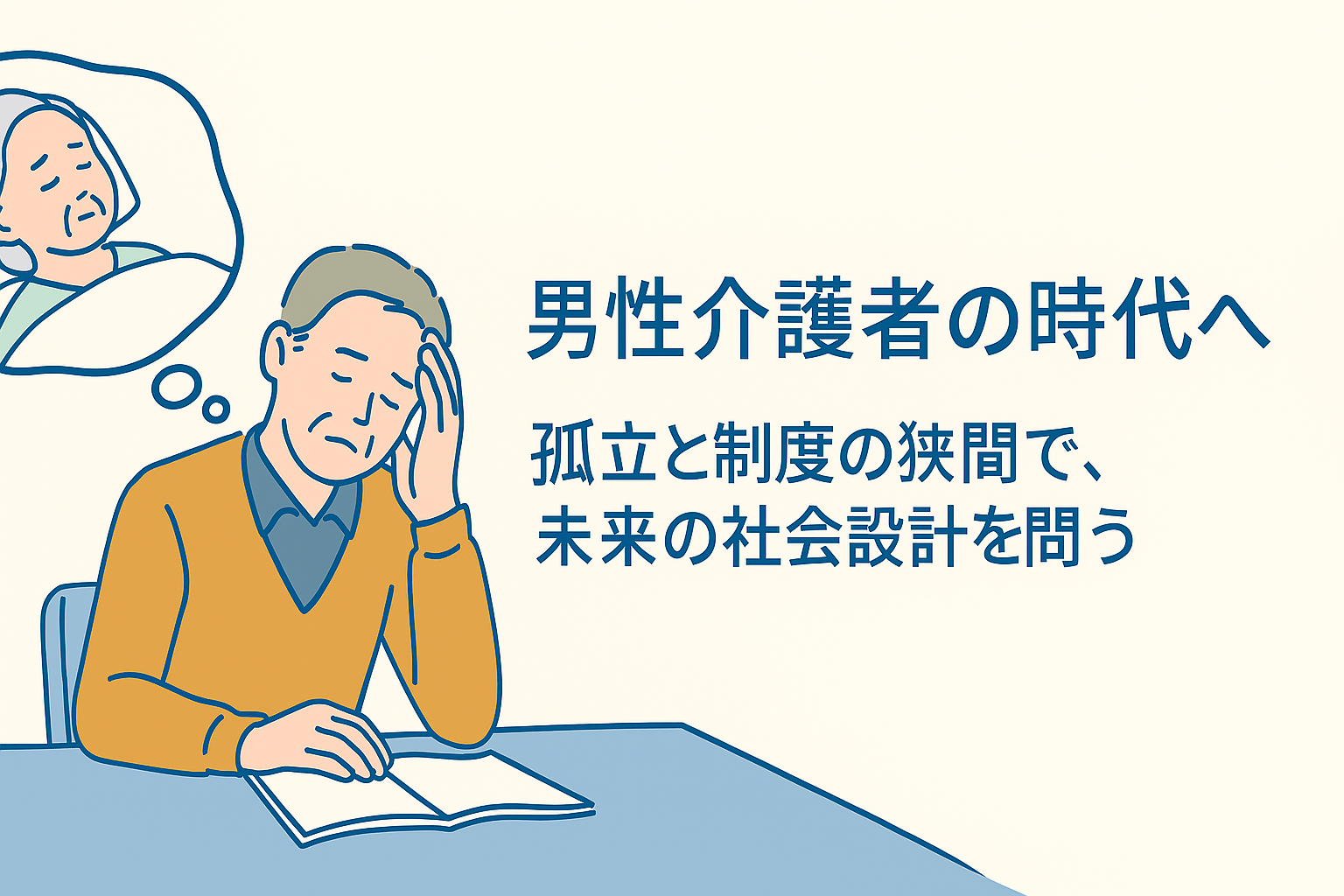

2050年の社会安定化・安心化への提言を込めて 1. 介護支援の「格差」が加速させる介護離職リスクの個人化(構造分析編)...

はじめに──静かに増える「男性介護者」という現象 妻や母の介護を担う男性が、今、静かに増えています。けれどもその姿は、社...

AIと人間の未来を読み解く──日経「超知能」シリーズから見える文明の転換点 2025年、日経新聞が連載した「超知能」シリ...

日本の超高齢化社会、そして家族の多様化は、社会システム全体に大きな変革を求めています。日経新聞「やさしい経済学」の連載『...

急速に進む日本の超高齢化社会において、家族のあり方、そして社会の構造そのものが大きな転換期を迎えています。日経新聞「やさ...

現代社会を覆う少子化という深刻なテーマ。その要因を分析する際、経済学は「子どもの便益と費用」というレンズを通して現象を解...

日経新聞「やさしい経済学」で話題を集めた「変わる家族のあり方」シリーズ。今回は、その中でも特に注目された「性別役割分業の...