レアアース危機を超えて ― 資源制約国家・日本の戦略的転換

希少資源問題からのシン循環型社会2050への短期・中長期シナリオと「社会的共通資本」再定義

はじめに|再燃する資源摩擦が示す新時代の地政学

2025年10月、米中の貿易摩擦が再び激化した。

米国は中国に対して「100%の追加関税」を宣言し、中国はこれに対抗してレアアース(希土類)輸出規制を拡大。

世界のレアアース供給の7割を占める中国が輸出許可制を厳格化すれば、

電気自動車(EV)や風力発電機などの生産は瞬時に影響を受ける。

「レアアースの供給は、21世紀の石油である」

― 米ピーターソン国際経済研究所・マーティン・コルゼンパ氏

この構図は、単なる経済摩擦ではない。

資源そのものが外交・安全保障の武器となる時代の現実であり、

資源を持たない日本にとって深刻なリスクである。

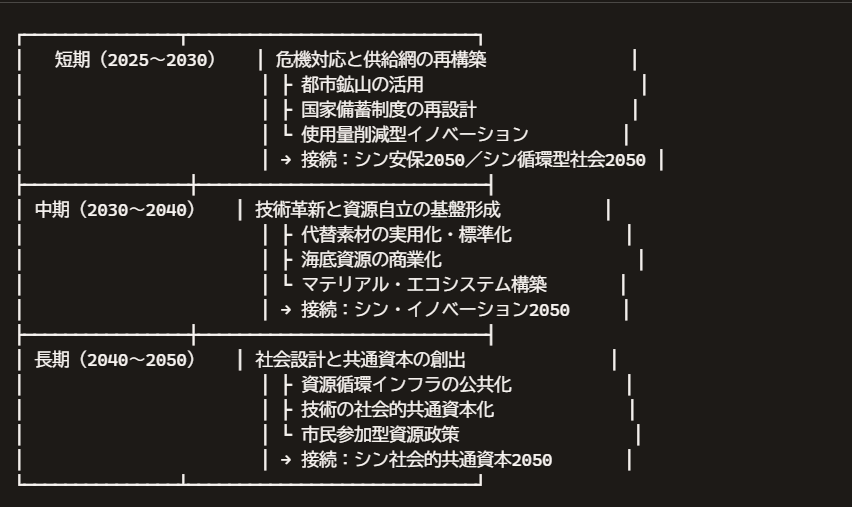

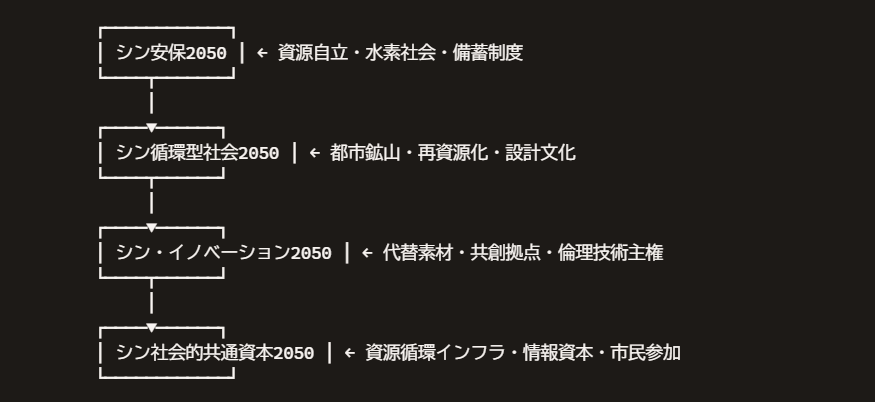

(参考図①)三層戦略 × シン構想群

資源制約国家・日本が描く三層戦略と構想連関。短期・中期・長期の各段階が、ONOLOGUE2050の思想体系と接続されています。

この構造をもとに、以下では短期・中期・長期の戦略を順に考察します。

第1章|短期対策:レアアース依存からの“現実的離脱”

1)調達多様化と国家備蓄の再構築

日本はオーストラリア・インド・ベトナムなどと連携を進めているが、

供給先を増やすだけでは十分ではない。輸送ルートや価格変動を考慮すれば、

「国家備蓄制度の再設計」が不可欠だ。

経産省とJOGMEC(石油・天然ガス・金属鉱物資源機構)による戦略備蓄制度を、

レアアース磁石原料や中間素材まで対象拡大する必要がある。

資源を「緊急輸入品」ではなく“戦略ストック資本”として管理する発想が求められる。

だが同時に、これは転換の契機でもある。

ONOLOGUE2050が提唱する

「シン安保2050」「シン循環型社会2050」「シン・イノベーション2050」は、

まさにこの資源制約を前提に、エネルギーと資源の自立を新たな国家社会デザインの核とする構想である。

(参照記事)

・2050年日本社会構想の基軸設計理念「シン安保2050」の意味と究極の使命 – ONOLOGUE2050

・シン循環型社会2050:日本の近未来へ導く持続可能で強靭な社会システムの羅針盤 – ONOLOGUE2050

・シン・イノベーション2050:日本の近未来を駆動する、包摂的で持続可能な社会変革の羅針盤 – ONOLOGUE2050

2)都市鉱山の活用と循環型インフラ整備

日本の都市鉱山には、電子機器・モーター・バッテリーなどから

大量のレアアースが“眠っている”。

住友金属鉱山やパナソニック、DOWAホールディングスなどが再資源化を進めているが、

全国的な仕組みには至っていない。

「都市鉱山は“掘らずに採る”新しい社会資本である。」

自治体・企業・市民が連携し、

資源循環プラットフォームとして整備すれば、

短期的には供給リスクを緩和し、

中長期的には「シン循環型社会2050」への基盤を形成できる。

もちろん、その主導は政府・政治が担うべきだ。

⇒ シン循環型社会2050:日本の近未来へ導く持続可能で強靭な社会システムの羅針盤 – ONOLOGUE2050

3)設計段階からの使用量削減

トヨタのネオジム使用量半減モーター、日立のフェライト高効率設計・・・

こうした取り組みは「代替」ではなく“使用量削減型イノベーション”である。

この発想の根底には、素材を限りある社会資源とみなす倫理的視点、そして循環思想がある。

短期的にはコスト高でも、

長期的には「レアアースに依存しない設計文化」への転換を促すべきである。

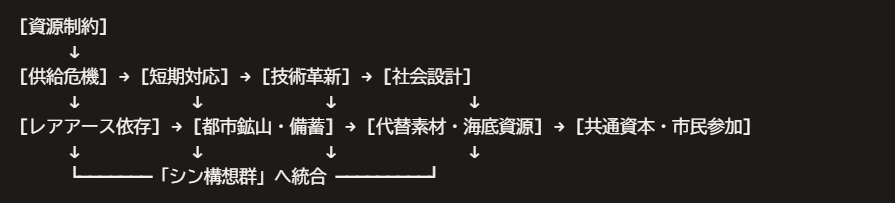

参考図② 資源制約から構想連鎖への転換

上述した供給危機を起点に、代替技術・社会設計へと展開する構想連鎖。

そこで鍵となる、制約を創造へと転換する思想と諸課題とアクションの流れを示しました。

以上を念頭に置いて、次に考察する中期戦略は、短期対応の延長ではなく、構想の深化です。

第2章|中期展望:代替素材と「シン・イノベーション」の連鎖

1)代替磁性材料開発の最前線

鉄窒化物(Fe₁₆N₂)、テトラテナイト(Fe-Ni 合金)、アモルファス磁性体(FINEMET®)・・・

これら非レアアース磁石の研究は、日本が世界をリードしている。

東北大学金属材料研究所や産総研、大阪大学などが

保磁力・磁気異方性の改良に取り組み、

「レアアースフリー磁石」の商用化が現実味を帯びている。

「代替素材の開発は、“材料科学”ではなく“国家設計”である。」

2)マテリアル・エコシステムとしてのイノベーション

代替技術を社会へ橋渡しするためには、

「研究 → 産業 → 社会」を連携させる構造設計が不可欠である。

大学・企業・研究機関が一体となるマテリアル共創拠点を整備し、

政府のムーンショット計画やNEDO事業を「統合的資源戦略」として再設計する。

これは単なる技術革新ではなく、

「シン・イノベーション2050」の実践である。

⇒ シン・イノベーション2050:日本の近未来を駆動する、包摂的で持続可能な社会変革の羅針盤 – ONOLOGUE2050

3)倫理的技術主権と国際連携

EUや米国でも代替プログラムが進む中、

日本が注目すべきは「倫理的技術主権」という概念である。

資源採掘がもたらす環境破壊や労働搾取にどう向き合うか。

持続可能性と透明性を備えた“資源技術立国”としての責任が問われている。

技術覇権ではなく「倫理と透明性による信頼の獲得」・・・

これこそが2050年型の国際競争力である。

第3章|長期構想:「資源循環」を社会的共通資本へ

1)シン安保2050 ― 技術と資源の自立による安全保障

レアアース危機は、エネルギー安全保障と同根の問題である。

水素社会の構築と並び、資源の再利用・再生産こそが新しい**「静かな防衛力」**となる。

「資源の循環は、国家の自立を支える無言の防衛力である。」

これが**「シン安保2050」**の核心だ。

経済安全保障を超えて、技術・資源・人材が相互に支え合う“自律型国家”への道を示している。

2)社会的共通資本としての資源循環 ― シン社会的共通資本2050

宇沢弘文氏の「社会的共通資本」は、人間の生を支える基盤を意味した。

2050年の日本において、その理念は「資源とデータの循環システム」として再定義される。

再生資源の回収から再利用までを、公共インフラとして位置づけ、

自治体・企業・市民が共同管理する。

ブロックチェーンやAIによるトレーサビリティを導入すれば、

環境・経済・倫理を統合した新しい公共性が形成される。

この「循環情報資本」こそ、21世紀型の社会的共通資本であり、

シン循環型社会2050の完成形である。

⇒ シン循環型社会2050:日本の近未来へ導く持続可能で強靭な社会システムの羅針盤 – ONOLOGUE2050

参考図③ 概念マップ:シン構想群の相互接続

シン安保・シン循環型社会・シン・イノベーション・シン社会的共通資本――それぞれが連関し、2050年の国家設計を支える思想群の関連性を視覚化しました。

これらの構想は孤立した政策ではなく、思想的に統合された未来設計であることを理解ください。

これをベースに、まとめに入ります。

結語|制約を創造へ ― 2050年への道筋

米中の資源摩擦は、混乱とともに「問い」を突きつけている。

資源を持たない日本が、いかにして持続可能な社会を築くのか。

その答えは、制約の中で創造する力にある。

短期にはリスク最小化、

中期には代替素材とマテリアル・イノベーション、

長期には循環インフラを社会的共通資本へと昇華させる。

この連鎖こそが、

「シン・イノベーション2050」に支えられ、

「シン安保2050」によって守られ、

「シン社会的共通資本2050」へと結実する道である。

「レアアースを超えるのは、技術ではなく構想力である。」

― ONOLOGUE2050

⇒ 2050年、日本社会の新たな羅針盤:『シン社会的共通資本2050』が拓く共生の近未来 – ONOLOGUE2050

【参照資料】

- 日本経済新聞(2025年10月12日夕刊)

「米中貿易摩擦再燃:中国レアアース規制強化」

「きょうのことば:レアアース」 - 米国地質調査所(USGS)レアアース統計資料(2025年版)

- 経済産業省・JOGMEC「戦略的レアメタル備蓄制度(2025年度改定案)」