第6章(補章)「シン日本社会2050」と「シン・グローバル社会2050」のあり方と望ましい関係

はじめに

「2050年日本社会構想」シリーズは、国民の「安心・安全・安定」を追求する「シン安保2050」から始めました。

それは単なる軍事安保に留まらず、食料やエネルギー、災害への備えを含む、広範なレジリエンス(回復力・適応力)を築くための基盤です。

⇒ 2050年日本社会構想の基軸設計理念「シン安保2050」の意味と究極の使命 – ONOLOGUE2050

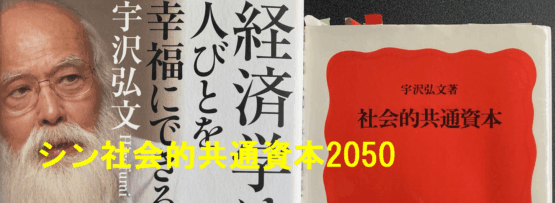

次に、私たちは宇沢弘文氏の思想を現代に再構築し、すべての人が尊厳をもって生きるための社会基盤を「共用」の概念で捉え直した「シン社会的共通資本2050」を考察しました。

⇒ 2050年、日本社会の新たな羅針盤:『シン社会的共通資本2050』が拓く共生の近未来 – ONOLOGUE2050

そして、この壮大な構想を財政的に支えるため、現代貨幣理論(MMT)を日本社会に最適化する「シンMMT2050」の理念を提示。これにより、近未来への戦略的投資を可能にする道筋を示しました。

⇒ シンMMT2050:日本社会構想を支える新たな財政・貨幣システムの羅針盤 – ONOLOGUE2050

さらに、資源・エネルギー・経済が一方通行ではなく循環する社会モデル、「シン循環型社会2050」を探求しました。

⇒ シン循環型社会2050:日本の近未来へ導く持続可能で強靭な社会システムの羅針盤 – ONOLOGUE2050

そして、最後に、これらの理念を現実のものとするための強力な「駆動装置」として、技術革新だけでなく社会全体の変革を促す「シン・イノベーション2050」の理念を掲げ、シリーズの議論を締めくくりました。

⇒ シン・イノベーション2050:日本の近未来を駆動する、包摂的で持続可能な社会変革の羅針盤 – ONOLOGUE2050

この一連のシリーズは、2050年の日本が現在直面し、あるいはこれから直面するであろう多岐にわたる課題に対し、私たちの内側から解決策を見出すための羅針盤を提示することを目的としていました。

しかし、日本という国が孤立した存在として完結できる時代ではありません。

今や「〇〇ファースト」という言葉が飛び交う時代ではありますが、それでも私たちは、グローバル社会と無縁ではいられません。

本章では、これまでの5つの理念を統合・概念化して、「シン日本社会2050」を理念化。

この理念が、混沌とする国際情勢の中で、どのように自らの道を切り拓き、同時に国際社会の一員としていかに貢献していくべきかを探ります。

世界の閉塞感を打破し、持続可能で望ましい未来を共創するために、私たちが描くべき近未来のグローバル社会を「シン・グローバル社会2050」と想定し、概念化。

その両者のあり方、そして両者の望ましい関係について考察を加えていきます。

第1節 現状認識:混迷するグローバル社会と日本の立ち位置

1-1 混迷を深めるグローバル社会の現状

かつて、グローバル化は世界経済の成長と平和を約束するものと信じられていました。

しかし、21世紀に入り、その楽観主義は大きく揺らいでいます。特に直近数年の動きは、世界が再び閉塞感と不確実性の時代に突入したことを示唆しています。

1)地政学的リスクの顕在化(地域紛争、軍事費増大、国際秩序の不安定化)

これまで安定していると見なされていた地域で紛争が勃発し、国際秩序は不安定化しています。

ロシアによるウクライナ侵攻はその最たる例であり、中東やアジア太平洋地域でも地政学的緊張が高まっています。

各国が軍事費を増大させ、平和的な解決よりも自国の利益を優先する動きが強まっています。これは、戦後に築き上げられた国際協調の原則が揺らいでいることを意味します。

2)政治体制の不安定化(民主主義の退潮、権威主義・極右化の台頭)

世界中で民主主義が試練に直面しています。かつて民主主義の旗手であった国々でも、政治の分断が深刻化し、ポピュリズムや極右政党が台頭しています。

一方で、権威主義的な体制を強める国が増加し、表現の自由や人権といった普遍的な価値が脅かされています。国民の間に広がる不満や不安が、政治の不安定化に拍車をかけているのが現状です。

3)経済的課題(インフレ圧力、グローバル経済の分断、国家間・地域間格差の拡大)

新型コロナウイルス禍を経て、世界はインフレの波に襲われました。

加えて、米中対立に象徴されるサプライチェーンの分断や貿易障壁の増加が、グローバル経済を不安定にしています。

また、デジタル化や金融資本主義の進展は、一部の企業や個人に富を集中させ、国家間、地域間、そして国内における経済格差をさらに拡大させています。

4)環境・エネルギー問題の深刻化(気候変動、資源枯渇、食料危機)

気候変動はもはや未来の脅威ではなく、現実の危機となっています。

異常気象による自然災害は世界各地で頻発し、食料生産やインフラに深刻な影響を与えています。

脱炭素化が叫ばれる一方で、エネルギー安全保障の観点から化石燃料への依存が再び見直されるなど、環境と経済のバランスをめぐる問題は複雑さを増しています。

5)グローバリズムの退潮・混沌、自国ファースト主義の台頭

かつてのグローバル化は、国境を越えた人、物、金、情報の自由な移動を促進しました。

しかし、その結果生じた副作用(産業の空洞化、文化摩擦、格差拡大)への反動として、「自国ファースト」を掲げる保護主義的な動きが世界中で強まっています。

このグローバリズムの退潮は、国際社会を協調から対立へと向かわせる大きな要因となっています。

1-2 日本社会の現状と課題

こうした混迷するグローバル社会の潮流は、日本社会にも直接的な影響を及ぼしています。

日本は内政・外交の両面で、複数の深刻な課題を抱え、その存在感は低下しつつあります。

1)国内経済の動向(インフレ・デフレのジレンマ、賃金停滞、社会保障費増大)

日本経済は長らく続いたデフレから脱却しつつありますが、物価の上昇に賃金が追いつかず、実質賃金は停滞したままです。

円安も物価高に拍車をかけており、国民生活を圧迫しています。さらに、少子高齢化の進展に伴い、社会保障費は増大の一途をたどり、現役世代の負担は増すばかりです。

これが一般論的な基調とされる認識ですが、(後述する)「シン日本社会2050」創造のための5つの設計理念のなかに、こうした一般論から脱却できる、あるいは脱却するための政策のヒントや具体策があるはずです。

2)政治・社会構造の課題(少子高齢化、世代間格差、希望格差、多党化による政治不安定化)

少子高齢化は、人口減少と労働力不足という構造的な問題を引き起こしています。

年金や医療といった社会保障制度の持続可能性が問われ、若者と高齢者の間で世代間格差が拡大しています。

また、安定した将来設計が描けず、希のを持てない「希望格差」も深刻です。

政治においても、多党化や支持基盤の細分化が進み、大胆な改革の実行が困難な状況にあります。

こうした一般的で日常化した暮らしにおいて、実のところ、日本はなんと平和で安穏とした日々を送っているとは思えませんか。

使われ過ぎていて、真の意味など問われなくなっている「喫緊」の課題。

「真摯」や「喫緊」がマヒしているこの社会が、現役世代とその次世代の人々の25年後にはどのようになっているのか。

25年後は未来でなければ近い将来でもありません。

若い世代の保守化が、従来の保守とは異なる意味と思いを持った政治的傾向であるならば、これからの1年1年の積み重ねと経過が、大きな変化・変革に繋がる。

そういう認識をもって、シン日本社会2050とその基盤としての5つの設計理念で、今から根本的な改善・改革策を追究していくことにしたいものです。

3)グローバル社会における日本の立ち位置と存在感の低下

かつて世界経済を牽引した日本の存在感は低下し、国際社会における発言力もかつてほどの力を持てなくなっています。

特に、急激な円安は、日本の購買力を低下させ、国際的な経済力ランキングにも影響を与えています。

技術力や経済力、政治的影響力において、他国との差が縮まるどころか、むしろ開いていくリスクに直面しています。

日本は、このままグローバル社会の潮流に流されるのか、それとも主体的に自らの道を切り拓きうるのか、微妙かつ重要な局面・事態に、今21世紀第2四半期にあると感じます。

ただ、打開するにしても、従来の発想や行動方法では、今の問題が過去の無策や過去の方策の結果や延長線上でのこと。そう考えれば、まったく別の発想や理念に立って、変化や変革に臨むべきと思うのですが。

この時、やはり「シン日本社会2050」における5つの設計理念を用いたアプローチを考えてみる価値が十分あると思います。

単純に存在感の低下を嘆く必要はなく、見方考え方を変えることで、ブレイクスルーは可能でしょう。

但し、相手があることなので、独りよがりではなく、説明説得できる根拠・論拠をまとうことが不可欠です。

そうした行動を前提として(後述する)「シン・グローバル社会2050」の形成・実現に結びつくのではと考えます。

第2節 「シン日本社会2050」と「シン・グローバル社会2050」の理念

この節では、これまでの5つの理念を統合した「シン日本社会2050」を定義し、その上で「シン・グローバル社会2050」という新しい国際社会のビジョンを提示します。

第1節で見てきたように、私たちは国際社会の大きな潮流と国内の深刻な構造的課題に直面しています。

この混迷の時代を乗り越えるためには、単なる対症療法ではない、根本的な理念とビジョンが必要です。

2-1 5つの設計理念の統合概念:「シン日本社会2050」とは

これまでの5つの章で提示してきた理念は、それぞれが独立したものではありません。

それらは有機的に結びつき、私たちが目指すべき2050年の日本社会の全体像を形成しています。

1)「シン日本社会2050」とは

これまでの議論・考察を総括し、私たちは「シン日本社会2050」という統合的な概念を定義します。

これは、「安心・安全・安定」を追求するシン安保2050、それを支える普遍的な基盤としてのシン社会的共通資本2050、持続可能な財政を可能にするシンMMT2050、資源と経済が循環するシン循環型社会2050、そしてこれらすべての変革を推進するシン・イノベーション2050という5つの設計理念を、日本という国家と社会の文脈で統合したものです。

2)シン日本社会2050の意義

この統合概念が持つ最大の意義は、単なる経済成長や効率性の追求から脱却し、「人」と「社会」を中心に据えた、包摂的で持続可能な社会モデルを目指す点にあります。

これまでの資本主義が内包していた「収奪的」な側面を排し、誰もが豊かさと安心を享受できる未来を創造すること。

それが「シン日本社会2050」の掲げる究極の目標です。

これは、私たちが直面する少子高齢化や格差といった国内課題への根本的な解決策であると同時に、グローバル社会に対する新しい価値観の提案でもあります。

2-2 「シン・グローバル社会2050」とは|その理念と日本の役割

しかし、日本社会がこの理想的なモデルを築いたとしても、世界が不安定であればその持続性は保証されません。

国内の課題が国際情勢と密接に絡み合っている現代において、私たちはグローバル社会の未来も同時に描く必要があります。

1)「シン・グローバル社会2050」とは

現状のグローバル社会には、閉塞感が漂い、明るい未来が描きづらいのが現実です。

各国が自国の利益を最優先する「自国ファースト」の対立構造は、国際協調を阻害しています。

これに対し、私たちは、対立ではなく協調・調和を、独占ではなく共有・共用を、そして排他ではなく包摂を基盤とする「シン・グローバル社会2050」という理想像を提示します。

これは、気候変動やパンデミック、貧困といった人類共通の課題に対し、国家の枠を超えて連携し、叡智を共有して解決に取り組む近未来です。

2)グローバル社会2050における日本の役割

この壮大な理想の実現に向けて、日本が果たすべき役割は決して小さくありません。私たちは、以下のような役割を担うことができると考えます。

・モデル国家としての貢献: 「シン日本社会2050」の実現を通じて、持続可能で包摂的な社会モデルを世界に提示・提案する。

・対立を乗り越える「橋渡し役」: 地政学的な対立が深まる中、特定の陣営に偏ることなく、対話と調和を促す仲介役としての役割を果たす。

・公共財提供者としての役割: 日本が持つ高度な環境技術や防災技術、AIのガバナンスに関する知見などを、人類共通の「公共財」「共用財」として国際社会に提供する。

日本は、かつて戦後復興移行、世界経済の牽引役として、また誤った戦争体験をムダにせず、国際平和に貢献する国家として評価されてきました。

今、再びその存在感を示すため、私たちは内向きな議論に留まることなく、グローバルな視点で自らの役割を再定義する必要があります。ただ、考えてみれば、その根源は、敗戦経験とその後の社会復興と経済成長を希求したことにあります。

従い、成長・成熟したと評価を得て以降の、グローバル社会への貢献に関しては、純粋に喜ぶわけにはいかないのではいう思いがあります。

リーダーシップを発揮するというよりは、流れに乗って、追随しての貢献の比重が高かったのではないか。

とすれば、この21世紀に入ってからの混沌・混乱に対し、日本が自らリーダーシップを発揮して、という領域やテーマが簡単に、これ!と主張・提案できるとは思えません。

ゆえに、「シン日本社会2050」と「シン・グローバル社会2050」の理念再構築作業が、無論簡単ではないですが、必要と考えるのです。

次節では、これまでの各理念(シン安保、シン社会的共通資本、シンMMT、シン循環型社会、シン・イノベーション)が、どのようにグローバル社会と結びつき、どのような役割を担うべきかを具体的に掘り下げていきます。

第3節 5つの設計理念から見たシン・グローバル社会との関係と課題

「シン日本社会2050」が掲げる理念は、決して日本国内だけで完結するものではありません。

各理念は、グローバルな文脈においてこそ、その真価が問われ、人類共通の課題解決に貢献する可能性を秘めています。

3-1 「シン安保2050」とシン・グローバル社会の関係と課題

「シン安保2050」が追求するのは、軍事力に偏重しない、広義の「安心・安全・安定」です。

この理念は、グローバル社会においても重要な役割を果たします。

⇒ 2050年日本社会構想の基軸設計理念「シン安保2050」の意味と究極の使命 – ONOLOGUE2050

1)サイバー・食料・エネルギー安全保障を国際的な枠組みで強化

サイバー攻撃、食料やエネルギーのサプライチェーン分断といった脅威は、もはや一国だけで対処できるものではありません。

日本が持つ高度なサイバーセキュリティ技術や、食料・エネルギーの安定供給に関する知見を国際社会と共有し、多国間での情報連携や技術協力の枠組みを強化する必要があります。

2)非軍事的な広義の安全保障における貢献

紛争や災害、パンデミックといった危機は、軍事力だけでは解決できません。

日本が強みを持つ災害レジリエンス技術、高度な医療技術、人道支援のノウハウを国際的な公共財として提供することで、非軍事的な側面から世界の安定に貢献できます。

これは、地政学的な対立が深まる現代において、日本が信頼を勝ち取るための重要な道筋です。

以上、シン安保2050を、シン・グローバル社会2050と結びつけて関係性や貢献性を考えてみる例を挙げてみました。

3-2 「シン社会的共通資本2050」とシン・グローバル社会の関係と課題

宇沢弘文氏の思想に根ざした「シン社会的共通資本2050」は、医療、教育、インフラなどを「共用」の概念で捉え直すことで、グローバルな格差問題に新しい光を当ててみます。

⇒ ⇒ 2050年、日本社会の新たな羅針盤:『シン社会的共通資本2050』が拓く共生の近未来 – ONOLOGUE2050

1)質の高いサービスを国際的に共有・協力

質の高い医療、教育、インフラは、どの国でも国民の幸福に不可欠な社会的共通資本です。

特に、グローバルサウスと呼ばれる新興国・途上国においては、これらの基盤整備が喫緊の課題です。

日本が培ってきた公衆衛生のノウハウ、質の高い教育プログラム、持続可能なインフラ管理技術を国際協力の形で提供することで、世界の格差是正に貢献できます。

2)グローバルサウスへの技術協力と人材育成

日本の技術や知識を一方的に提供するだけでなく、現地のニーズに合わせた技術協力や人材育成プログラムを積極的に展開することが求められます。

これにより、自立的な発展を支援し、真の意味での「共生」を実現することができます。

以上、前項同様に、「シン社会的共通資本」という領域での「シン・グローバル社会2050」における役割・貢献の例を挙げました。

3-3 「シンMMT2050」とシン・グローバル社会の関係と課題

「シンMMT2050」は、自国通貨建ての債務を内政的に捉え、未来への戦略的投資を可能にする理念です。

この考え方は、国際的な金融システムや経済協力のあり方にも示唆を与えます。

⇒ ⇒ シンMMT2050:日本社会構想を支える新たな財政・貨幣システムの羅針盤 – ONOLOGUE2050

1)グローバル金融システムにおける「シンMMT」の意義

従来のグローバルな財政規律は、しばしば途上国の経済を苦しめてきました。

自国通貨を発行できる主権国家の財政能力を再認識する「シンMMT」の考え方は、各国の内政的な課題解決を可能にし、結果としてグローバルな経済安定に寄与する可能性があります。

2)「シン循環貨幣MMT(PUDC)」を通じた国際貢献

「シン循環貨幣MMT(PUDC)」の概念は、国際的な公益プロジェクトへの資金供給メカニズムとしても応用可能です。

気候変動対策や貧困撲滅など、世界共通の課題解決に必要な資金を、透明性が高く、規律ある形で循環させる新たな仕組みを提案することで、国際協力のあり方を刷新できるかもしれません。

はじめに「示唆を与えます」と書きましたが、それ以前に、説明と説得が不可欠な「シンMMT2050」です。

「示唆」で済むようなテーマではありません。

「はい、日本は日本の考え方、新しいシステム・制度を導入します。」とはいかないのです。

自国通貨が発行不可能な国と地域はどうなる、どうするのか。

外国為替市場への影響は? 各国の金融・財政システムとどんな問題が発生すると予想され、その対策をどのように準備しているのか、等等。

従来の経済・金融・財政政策を覆し、根本からその在り方を変革することにもなる問題だからです。

しかし、ある意味、似たようなことはどこの国でもやっていることで、論理的な検証と、想定される問題への適切と思われる対策を提示できれば、ブレイクスルーは可能なのですが。

3-4 「シン循環型社会2050」とシン・グローバル社会の関係と課題

持続可能な物質循環を目指す「シン循環型社会2050」は、環境問題が国境を越える現代において、最もグローバルな視点が必要とされる理念の一つです。

⇒ ⇒ シン循環型社会2050:日本の近未来へ導く持続可能で強靭な社会システムの羅針盤 – ONOLOGUE2050

1)循環型社会モデルの国際的な発信と展開

日本の廃棄物処理技術、リサイクル技術、省エネルギー技術は世界トップレベルです。

これらのノウハウを国際的に発信し、特に急激な経済発展で環境負荷が増大している国々への技術協力や共同研究を推進することで、グローバルな循環型社会の構築をリードできます。

2)再生可能エネルギー技術と国際協力

再生可能エネルギーへの転換は、気候変動対策の要です。

日本の洋上風力発電や次世代エネルギー技術を国際協力の枠組みで展開し、世界のエネルギー転換を加速させる役割が期待されます。

ここでも一般論的な貢献例を挙げました。

しかし、この領域こそ、資源を持たざる国日本が、率先してモデルを構築し、そのシステム・ノウハウ・技術の移管をリーダーシップを発揮して行うべきだったのですが。

地球温暖化問題への対策、再生可能エネルギー、ゼロエミッション、カーボンゼロ社会、グリーン水素社会 etc.

こうした領域での理念化は常にEUに主導を握られ、その政策化と実行面においても同様。

日本は常にその後塵を拝しているばかりでした。

その流れが、ロシアのウクライナ侵攻に端を発した、資源のサプライチェーンと収支の変動により、そしてそれに追い打ちをかける米トランプ大統領の全否定政策と関税政策で、流れが、一部反転するかの状況にあります。

しかし、ここでも日本は都合よくその流れに乗るのがイージーと。

ここでこそ、「シン循環型2050」の新しい理念形成の流れを作り、関係する多様な領域でのリーダーシップを可能にする政策を打ち出すべき。

そしてその考え方と実践をグリーバル社会2050に移管する。

目指したいものです。

3-5 「シン・イノベーション2050」とシン・グローバル社会の関係と課題

「シン・イノベーション2050」が目指すのは、「包摂的」で「人」と「社会」のためのイノベーションです。

この理念は、AIやデジタル技術がもたらすグローバルな課題に対して、建設的な解決策を提示します。

⇒ シン・イノベーション2050:日本の近未来を駆動する、包摂的で持続可能な社会変革の羅針盤 – ONOLOGUE2050

1)「包摂的イノベーション」の国際的な推進

イノベーションの恩恵が一部の巨大企業や先進国に集中する現状に対し、日本は「包摂的イノベーション」の理念を国際社会に訴えるべきです。

技術開発の初期段階から社会的・倫理的影響を考慮し、その成果が貧困地域や社会の脆弱な人々に届くような国際協力の仕組みを提案できます。

2)AIガバナンスとルール形成への貢献

AIが社会の根幹をなす「超知能社会」において、そのガバナンスや倫理的課題はグローバルな合意形成が必要です。

日本は、技術的側面だけでなく、倫理や哲学の観点からもAIのあり方を深く議論し、国際的なルール形成に積極的に貢献していく責任があります。

ここでも一般論的な関係と貢献方法について述べました。

ただやはり、懸念すべきは、この領域では理念だけ掲げて遠吠えしても、注目度や影響度は期待できません。

やはり、自国で具体的・現実的なイノベーションを起こしてこその理念提起と提案です。

ある意味こうした研究投資と実際の研究活動に、大きく後れを取る日本において、最も苦手なテーマと言えるでしょう。

こうした課題領域で、社会科学系学者研究者がいかに貢献できるか。

自然科学系に任せずに、みずからの新しい学際的イノベーションへの取り組みも日本における「シン・イノベーション2050」の最重点課題である。

そう主張・提案したとき、その声は、それらの学者・研究者に果たして届くでしょうか?

次の第4節では、これまでの議論に奥行きを持たせるため、戦前から現代に至る日本の歩みを、グローバル化の文脈で振り返ります。歴史の教訓を未来のビジョンにどう活かすか、そのヒントを探ります。

第4節 戦前・戦後の歴史に学ぶ両者の関係|グローバル社会における日本社会

「シン日本社会2050」の理念は、一夜にして理解され、浸透するものではありません。

その基本の一部は、日本がグローバル社会の中で歩んできた歴史、その成功と失敗の教訓の上に築かれています。

そのため、過去を振り返ることで、私たちは現在が直面する課題の本質をより理解し、近未来への羅針盤の再構築に寄与できるかと思います。

4-1 グローバリズムの挫折と戦後日本の歩み

1)戦前の世界恐慌とブロック経済体制の失敗から学ぶべき教訓

グローバル化の波は、何も現代に限ったことではありません。

20世紀初頭にも世界経済は相互依存を深めましたが、1929年の世界恐慌を機に、各国は自国経済の保護を優先し、ブロック経済化へと舵を切りました。これは、国際協調が崩壊し、対立が激化する引き金となりました。

この歴史は、「自国ファースト」がもたらす排他的な経済圏や政治的対立が、やがて世界全体に破滅的な結果をもたらすことを示唆しています。

2)戦後の復興、高度成長期におけるグローバル経済への参加と繁栄

第二次世界大戦後、日本は国際社会への復帰を果たし、グローバル経済への参加を通じて奇跡的な復興と高度成長を成し遂げました。 GATT(関税及び貿易に関する一般協定)体制のもと、自由貿易の恩恵を最大限に享受し、世界有数の経済大国へと成長しました。

この時代は、国際的なルールに基づいた協調と分業が、国家に繁栄をもたらすという成功体験を日本に植え付けました。

3)バブル崩壊から「失われた30年」を経て、グローバル社会での日本の立ち位置の変化

しかし、その成功体験は永遠には続きませんでした。

バブル経済の崩壊後、日本は長期にわたる経済停滞「失われた30年」に突入します。

その間、デジタル技術の進化や新興国の台頭によってグローバル経済の構図は一変し、日本はかつてのような成功モデルを誇ることも、継続しての成長も非現実的なものになりました。

この経験は、グローバル化の波に乗り続けるためには、常に自己変革とイノベーションを怠ってはならないという、厳しい教訓を私たちに突き付けていると考えるべきでしょう。

4-2 20世紀から21世紀へ引き継がれたグローバリズムの課題

グローバル化は、単なる経済的繁栄だけでなく、解決されないままの多くの課題を次世紀へと引き継ぎました。

1)戦後体制の矛盾と露呈する根本的課題の未解決・継続

戦後の国際秩序は、国連をはじめとする国際機関が中心となって築かれましたが、その構造は冷戦時代のパワーバランスを反映したままであり、現代の多様な課題に対応しきれていません。

次項で触れる、国連安全保障理事会と含む多くの国際機関の機能不全などは、この矛盾の象徴と言えます。

2)国連やWTOなど、国際機関の機能不全と限界

グローバルな課題が複雑化する一方で、国際機関の意思決定は停滞し、その限界が露呈しています。

気候変動やパンデミックといった人類共通の課題に対し、有効な解決策を打ち出せない状況は、国際協調の新しい枠組みが必要とされていることを強く示しています。

しかし、新しい枠組みというのは簡単ですが、現実的にそれが可能かどうか。

こうしたグローバル社会における組織的なシン・イノベーションの理念への切り替えが必要な所以でもあります。

3)グローバル化がもたらした弊害の再検証

グローバル化は、資本と情報の自由な移動を促しましたが、同時に富の偏在、経済格差の拡大、そして地域コミュニティや伝統文化の破壊といった弊害ももたらしました。

これらの問題は、現代のポピュリズムや「自国ファースト」主義の台頭に深く関係しており、私たちはその根本原因を再検証する必要があります。

より遡れば、人種・民族、宗教・文化、領土をめぐる歴史など、根深い問題に簡単にたどり着きます。

その改善・解決のための「シン〇〇」とは何か?

今のところ残念ながら提示・提案できていません。

「シン・ヒューマニズム」としたいところですが「ヒューマニズム」という言語自体がない地域や国もあるでしょうから・・・。

4)地政学的な混乱が、グローバルな協力体制に与える影響

現代は、特定の国家が圧倒的な力を振るう時代ではなく、複数の大国が影響力を争う多極化の時代です。

このような地政学的な混乱は、グローバルな協力体制をさらに脆弱にし、共通の課題解決に向けた国際的な協調を一層困難にしています。

こうした見えるMap上の「地政学」とは別に、見えない部分での、利害関係という「シン地政学」が複雑かつ多様に絡み合うのが現代グローバル社会の特徴でもあります。

やはり、この領域での「シン・グローバル社会2050」は、簡単に到達できるものではないことを、敢えて確認しておきたいと思います。

次第5節では、これまでの議論の集大成として、現状と歴史の教訓を踏まえ、21世紀後半に向けて日本がどのように能動的な役割を果たし、新たな歴史を創造していくべきかについて論じます。

第5節 近未来を創造する「シン歴史」創造と日本の役割

私たちは今、歴史の転換点に立っていると言えます。

過去の成功体験や失敗の教訓、そして混迷する現在の課題を踏まえ、私たちは受け身の姿勢から脱却し、能動的に近未来を創造する主体とならなければなりません。

とまあ、あるべき論で、一般論的に言うのは誰にでもできます。

それを自覚してのこととして、最終節のテーマに入ります。

本節では、その能動的な行動の指針として、「シン日本社会2050」の理念をどのように活かし、新たな歴史を創造していくかを探ります。

5-1 21世紀第1四半世紀の教訓:グローバル社会の「多極化と断絶」

21世紀の最初の四半世紀に起こった出来事は、グローバル社会が劇的な変化に直面していることを示しています。

これらの出来事は、既存の国際協調の枠組みが機能不全に陥り、世界がより複雑な「多極化」と「断絶」の時代へと移行していることを示唆しています。

1)国際秩序を揺るがす地政学的変化

ロシアによるウクライナ侵攻は、戦後の国際秩序の根幹を揺るがすものとなりました。

エネルギーや食料の安全保障が地政学的な武器として使われ、国際的な連携体制の再構築が喫緊の課題であることが明らかになりました。

これに加え、中東をはじめとする各地の地域紛争は、特定の陣営に収まらない複雑な対立構造を生み出しています。

2)米中対立と経済ブロック化の進展

技術覇権をめぐる米中対立は、世界の分断を加速させ、経済と安全保障を不可分なものとしました。

これにより、サプライチェーンの再編が進み、各々が独自の経済圏を築こうとする動きが活発化しています。

これは、かつてのブロック経済化を彷彿とさせる兆候であり、国際協力体制は一層困難な状況に置かれています。

3)新型コロナウイルス禍が露呈した世界の脆弱性

パンデミックは、世界のサプライチェーンの脆弱性を露呈させ、国家間の協力と分断という両極端な反応を引き起こしました。

一方で、科学技術の国際的な連携の重要性を再認識させる契機にもなりました。

これらの出来事は、グローバル社会が直面する課題が、もはや個別の国や地域の問題ではないことを明確に示しています。

世界は、単一のルールで動く時代から、複数のパワーバランスがせめぎ合う時代へと移行し、協力と断絶が入り混じる混沌とした状況に陥っていると言えます。

5-2 「シン日本社会2050」が問い直す、グローバル社会の価値観

このような混迷に対し、私たちは単なる対症療法ではなく、その根本にある価値観、考え方を問い直す必要があります。

「シン日本社会2050」の各理念は、グローバル社会の根深い課題に、新たな哲学的視点と解決の糸口を提供します。

1)「共用」と「包摂」の価値観で分断を乗り越える

かつてのグローバル化が富の独占や格差を拡大させたのに対し、私たちは「シン社会的共通資本」の理念に基づき、医療、教育、知といった社会基盤を「共用」の概念で捉え直すことを提案します。

この「共用」の精神は、国境を越えた「包摂的イノベーション」と結びつき、デジタル化やAIの恩恵を一部の先進国だけでなく、グローバルサウスを含む世界全体に届けることを可能にします。

これは、排他主義や格差の拡大に抗う、新しいグローバル社会の価値観となり得ます。

2)「循環」の哲学・理念で持続可能性を追求する

資源の収奪と消費を前提とした従来の経済システムは、気候変動や環境破壊という不可逆的課題と共に限界を迎えていると考えるべきでしょう。

これに対し、「シン循環型社会」の理念は、物質、エネルギー、そして経済活動そのものが持続的に循環する新しい哲学・理念を提示します。

これは、単なる技術的な解決策ではなく、「有限な地球」という共通の認識に立ち、人類が共に生き残るための根本的なモデルチェンジを促すものです。

3)「内政」の安定がもたらす「国際」の安定

グローバル社会の混乱は、各国の内政の不安定化にも繋がっています。

相互の影響性・共鳴性・同調性を持つとともに、それが不安定化・不安化を増幅させることにもなっているのです。

この時、「シン安保」や「シンMMT」の理念は、自国の「安心・安全・安定」を追求することで、自国の国力を盤石にするものです。

そこで、強固な国力を持った国は、他国への介入や支配を必要とせず、国際社会への建設的な貢献が可能となります。

今は、その逆を志向する国家や為政者が存在し、権威主義志向している例が顕著ですが。

しかし、内政の安定こそが、真の意味で国際社会の安定に繋がるという、新しい外交哲学を提示できるのであり、そのモデルが強く求められていると考えます。

5-3 「シン歴史」の創造:現状を打破し、近未来を拓く能動的な姿勢と行動

このような独自の価値観を国際社会に提示するだけでなく、私たちは能動的な行動をもって、新しい歴史を創造していくことを考え、その方向と方法を考察・提示しなければなりません。

1)モデル国家としての国際社会への貢献

「シン日本社会2050」の理念を具現化することは、経済成長と社会の安定、環境との調和を両立させる持続可能なモデルを世界に提示することを意味します。

このモデルは、各国が自国の利益を最優先する「自国ファースト」主義に代わる、新しい国家のあり方となり得ます。

そして、この新しいモデルを構築する財政的な基盤として「シンMMT」の考え方を国際的に提示することで、未来への戦略的投資を可能にする新しい道筋を示すことができます。

先述したように、その取り組みが簡単なものではないことは確認していますが、使命感と責任感を持って取り組むことができればと考えています。

2)「平和の公共財」提供者としての役割

軍事的な抑止力だけでなく、食料やエネルギー、災害レジリエンス技術、高度な医療といった社会的・非軍事的な「安全保障」を国際的な公共財・共用財として提供することで、日本の信頼と影響力を

高めることが可能になるでしょう。これは、戦後日本が国際社会で築き上げてきた平和国家としてのアイデンティティを、現代の課題に合わせて再定義する作業でもあります。

3)「シン歴史」の創造:能動的な姿勢

私たちは、歴史の潮流に受け身で流されるのではなく、自らの手で望ましい未来の歴史を創造するという能動的な姿勢を持つべきです。

国際的な課題解決に向けた議論の場で積極的に発言し、具体的な行動を起こすことで、日本は再び世界の信頼を得て、新たな秩序形成に貢献できるでしょう。

この能動的な姿勢こそが、私たちが目指すべき「シン歴史」創造の第一歩となり、明確なモデル行動を示していくことになると考えます。

おわりに(まとめと今後の展望)

まとめ

この補章では、これまで考察してきた5つの設計理念を統合した概念「シン日本社会2050」が、混沌としたグローバル社会の中でいかに自らの道を切り拓き、国際社会に貢献していくことができるかについて考察しました。

私たちは今、グローバル化の退潮と「自国ファースト」主義の台頭がもたらす地政学的、経済的、社会的な混迷に直面しています。

その上で、5つの設計理念が、軍事・経済・社会・環境といった各分野で、単なる国内の課題解決に留まらない、グローバルな課題解決への貢献を可能にすることができないかと考えています。

特に、「シン日本社会2050」が目指す「人」と「社会」中心の包摂的で持続可能なモデルは、対立ではなく相互に望ましい関係のあり方を形成する基盤としての「シン・グローバル社会2050」の実現に向けた、希望の道しるべとなしうるでしょう。

歴史を振り返れば、戦後日本はグローバル社会の潮流の中で自らの立ち位置を模索し、時には挫折を経験しながらも、不十分ながらも、自身に可能な道を切り拓いてきたといえるでしょうか。

今21世紀の半ばに向かう時、私たちは幾度目かの歴史の転換点に立ち、受け身の姿勢から脱却し、これまで創造しえなかった近未来の「シン歴史」の担い手でありたいと考えています。

今後の展望

「2050年日本社会構想」の理念は、本章で一区切りとなりますが、これは終わりではなく、新しい始まりです。

ここからは、具体的な行動と議論を継続していくことが役割と強く認識しています。

1)理念の継続的な更新と議論

「シン日本社会」と「シン・グローバル社会」の理念は、今後も変化する国内外の情勢に応じて、年次ごとに更新していく必要があります。

私たちは、時代と社会の動向・趨勢を確認しながら、毎年1回、「シン日本社会2050」と5つの設計理念、および「シン・グローバル社会2050」の実現構想を、2050年に向かってバージョンアップしていきたいと考えています。

2)具体的な政策課題へのアプローチ

また、当初の予定通り、今後は、理念という抽象的なものに留めず、各設計理念の領域ごと(シン安保、シンMMTなど)に具体的な政策課題を設定し、その考察や提案を日常的な記事として投稿していきます。

これにより、私たちの理念と構想が、机上の空論ではなく、現実を変え、創造するための具体的な力となることを目指します。

なお、当サイトでは、それらのための主カテゴリーとして、Politics、Resources、Economy、Social System、Social Issue、Global Society の6つを設定。それぞれに、関連する多数のサブカテゴリーを設定しています。

具体的な政策課題や諸問題と提言・政策提案などを、5つの設計理念と2つの社会理念と概念の考え方を反映させながら、これらのカテゴリーに対応させて取り上げていきます。

これからの当サイトの活動にご関心をお持ち頂ければと思います。

どうぞ、宜しくお願いいたします。