5. 脱炭素への取り組み|資源制約国日本の課題と今後の方向性

地球規模で進む気候危機に対し、日本は「CO₂排出第5位」という立場にあります。

一方で、エネルギー資源のほとんどを海外に依存する「無資源国」であり、

経済構造や社会基盤を脱炭素化するためには、きわめて複雑で総合的な戦略が求められます。

本章では、日本が果たすべき責務と政策的方向性を整理し、産業界・市民の役割、

そして2050年を見据えた「シン日本社会2050」の理念的連携を考察します。

1) 「CO₂排出第5位」の責務と無資源国日本が取るべき基軸政策

日本は、経済規模に比例してCO₂排出量も大きく、国際的に見ても排出責任を免れません。

2023年時点での年間排出量は約10億トン。世界全体の約3%にあたります。

その一方で、国内の化石燃料自給率はわずか**約12%**に過ぎず、

エネルギー構造の再設計なくして脱炭素は実現しません。

ここでは、日本が取るべき三つの基軸政策を整理します。

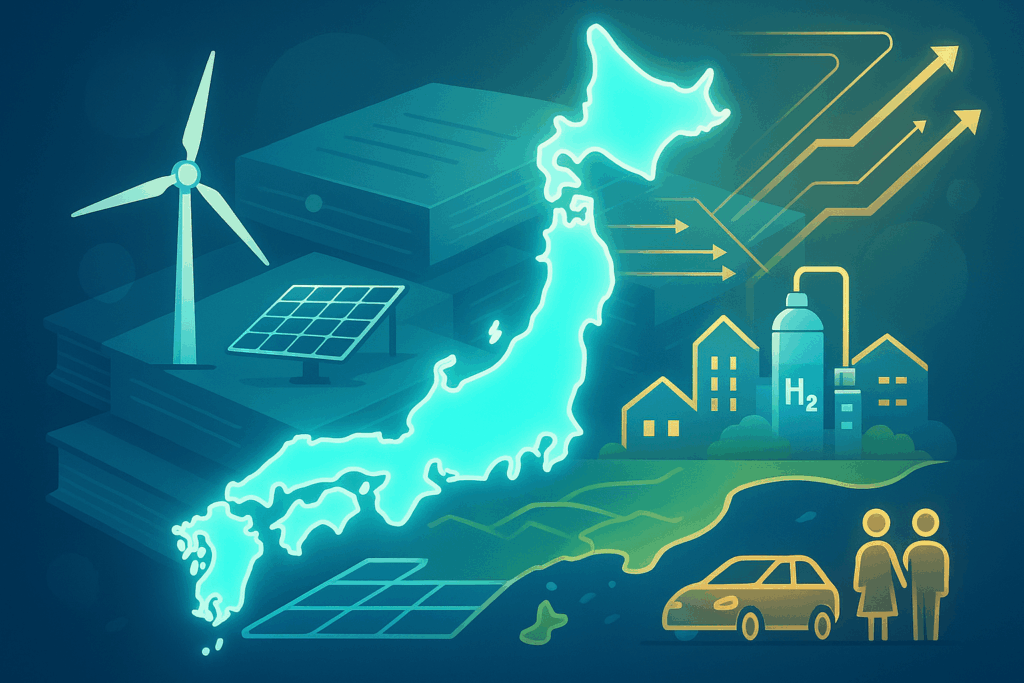

① 発電構成の再設計

日本の電源構成(2023年度)は、化石燃料(石炭・LNG・石油)が約70%を占め、

再生可能エネルギーが約25%、原子力が数%にとどまります。

今後は以下の方向性が鍵となります。

・再エネの主力電源化: 太陽光・風力・地熱の導入拡大と系統制約の解消。

・蓄電技術・水素燃料の併用: 発電変動を補完する「再エネ+蓄電+水素」構成の確立。

・地域分散型電源の拡大: 地方自治体・企業・市民による再エネ自給ネットワーク形成。

エネルギー供給の「安定性」「分散性」「脱炭素性」の3要素をどう両立するかが、政策設計の中核です。

② 産業構造再編

製造業中心の日本経済では、鉄鋼・化学・セメント・自動車などCO₂集約型産業が多く存在します。

これらを低炭素化するためには、単なる省エネ努力ではなく、産業構造全体の再設計が必要です。

・水素還元製鉄・バイオマス化学品など新プロセス導入。

・産業間連携による副産物・熱エネルギーの循環利用(インダストリアル・シンビオシス)。

・グリーン投資とカーボンプライシングの両立で、企業の転換を促す市場環境整備。

この産業変革は、単なる「コスト」ではなく、「新たな競争力の源泉」として捉えるべき段階に入っています。

③ CCUSと水素を軸とした「エネルギー安全保障」

エネルギーの脱炭素化は、同時に国家の安全保障政策でもあります。

特に、CCUS(CO₂回収・貯留・利用)と水素エネルギーは、化石燃料依存を減らしながらエネルギー供給を維持する“橋渡し技術”です。

・CCUSの国内実装: 北海道苫小牧実証事業を基盤に、全国での貯留ポテンシャル調査・輸送網整備を推進。

・水素社会構想: 再エネ電力由来のグリーン水素の国内製造と輸入ルート確保(豪州・中東連携)。

・エネルギー安全保障との連携: 災害時・緊急時に強靱な分散型エネルギー網を構築。

この両輪を「供給の安定」と「環境責任」の両立軸として据えることが、日本の将来戦略の核心となります。

2) 産業界・市民の役割

脱炭素社会の構築には、政府の政策だけでなく、産業界・市民社会双方の自律的な行動が不可欠です。

① 産業界の責務と変革

自動車・鉄鋼・電力・建設などの基幹産業は、排出量の約70%を占めています。

これらの企業が脱炭素化を進めることは、国全体の排出削減を左右する鍵となります。

・自動車業界:EV・FCV化と再エネ由来電力の調達拡大。

・鉄鋼業界:水素還元製鉄・電炉転換の実用化推進。

・建設業界:低炭素建材・木質化・再生資源の利用促進。

・電力業界:再エネ・蓄電・系統安定化投資の拡大。

政府主導ではなく、企業自らがサプライチェーン全体の排出を管理する「カーボンマネジメント」を確立することが求められています。

② 市民・生活者の役割

脱炭素は「遠い世界の政策」ではなく、生活の中の選択によって支えられます。

・再エネ電力プランや地産地消エネルギーの選択。

・マイカー利用の削減、公共交通・シェアモビリティの活用。

・食生活の見直し(地産地消・フードロス削減)。

・家庭での断熱改修・高効率家電導入。

小さな選択が、社会全体のCO₂排出削減につながります。

また、消費者が「気候に配慮した商品」を選ぶこと自体が企業行動を変える時代に入っています。

3) 近未来社会を見据えた考察|「シン日本社会2050」の概念が提示する課題解決の方向性

2050年を見据えた脱炭素戦略には、エネルギー技術だけでなく、社会構造そのものの再設計が必要です。

この章では詳細な解説には踏み込みませんが、ONOLOGUE2050が提唱する5つの「シン2050」構想のうち、

特に3つのシン(シン安保2050、シン社会的共通資本2050、シン循環型社会2050)が温暖化対策の基軸を形成します。

① シン安保2050

気候変動を、国家における人と社会・経済上の「安心・安全・安定」を「保障・保持・保全」するための広義の「安保の課題」として捉えます。

連動し、循環するエネルギー・食料・水・医療・データその他すべての社会基盤の「安保」対象とした「シン安保2050」構想。

脱炭素技術の確保も「自国独自のエネルギー安保」の一環と位置づけられます。

② シン社会的共通資本2050

環境・資源・教育・医療・インフラといった社会基盤を「共有財」「共用財」として再定義した「シン社会的共通資本2050」。

再エネ発電網やグリーンインフラを含め、温暖化対策に伴う技術や制度・システムを「公共財」として整備し、管理活用する方向性を意味します。

③ シン循環型社会2050

有限の資源・エネルギー・廃棄物等の循環を円滑化し、単一機能の「費消経済」から、関連し、統合する「循環経済」へ。

自給自足・地産地消・自国自給自足を基本・基盤として、循環型国家とコミュニティを構築します。

これら3つのシンを支えるのが、シン・イノベーション2050(技術革新)とシンMMT2050(財政・金融支援)です。

前者はAI・量子・バイオ・水素・CCUSなどの技術基盤を担います。

後者は新しい概念と制度・システム設計により、公的投資と財政政策を展開し、シン・イノヴェーション2050の一つとしても位置付けられます。

この双方の支援を通じて社会変革を下支えします。

温暖化対策は、単純な「環境技術政策」ではなく、壮大な「社会再設計プロジェクト」。

日本はこの5つのシンを連携させ、危機を“構造的に乗り越える国家デザイン”を構築する必要があります。

シン安保2050,シン社会的共通資本2050,シン循環型社会2050の3つのシンが深く連携して温暖化対策にシンに取り組む。

なお、その裏付けとなるシン・イノベーション2050が絶対に不可欠であり、その財源・財政をサポートすべく、シンMMT2050という新たな枠組みの構築も連動していくことが必須となることを、言い添えておきます。

4) 結び:脱炭素化がもたらす社会と経済の再構築機会

脱炭素化は、単なる環境目標ではありません。

それは、エネルギー・産業・社会、そして財政をも横断する「再構築の契機」です。

再生可能エネルギーによる国内及び地域経済の自立。

グリーン産業による新たな雇用創出と社会的寄与。

環境対応技術による国際競争力の強化と国際貢献。

これらはすべて、気候危機を「制約」ではなく「転換の機会」として捉える視点に立つことで実現していくことが肝要です。

日本がこの方向へ堅実・確実に踏み出せるかどうか。

これからの四半世紀の取り組みが、2050年以前と以降の望ましい日本社会の姿を形成することになるでしょう。

まとめ

地球温暖化の問題は、もはや科学的な現象にとどまらず、社会・経済・生活のすべてに深く関わる構造的な課題となっています。

本稿では、地球温暖化の基本メカニズムとそれがもたらすリスク、CO₂排出の現状と増大するエネルギー需要の問題、そしてそれに対する技術的・制度的な対応策を総合的に見てきました。

特に、残余排出への対応策として注目されるCCUS(CO₂回収・利用・貯留)技術は、脱炭素社会実現のための「橋渡し技術」として重要な役割を担います。

同時に、再生可能エネルギーや水素技術、AI・DXの活用、そして市場メカニズムを用いた制度的アプローチが有機的に結びつけることが不可欠です。

資源制約国である日本にとって、脱炭素への挑戦は単なる環境対応ではなく、社会と経済の再構築の機会でもあります。

「エネルギーの自立」「産業の転換」「生活の再設計」「社会の再設計」を通じて、持続可能で強靱な社会、「シン日本社会2050」を創り上げることが、これからの世代に向けた、私たち先行世代と現役世代の責務といえるでしょう。

前回、温暖化問題を、国家間の取り組み戦略の違いに焦点を当て、

MAGA vs MCGHH:温暖化対策を「無視」する米国と「主役」を狙う中国【COP30と日本の課題】 – ONOLOGUE2050

という記事を投稿。

それを受けて、脱炭素に焦点を当て、テーマを変更・限定して本稿をまとめました。

次回は、気候変動・温暖化対策から資源問題・環境問題という関連でのテーマで。

最近非常に気になっている、化石資源由来の「プラスティック問題」を取り上げたいと考えています。