4. CCUSとは何か:残余排出への対応としても実効性期待の技術

前章の、<(2)主な技術の仕組みと削減効果の比較>で示した、③ CCUS(Carbon Capture, Utilization and Storage)は、「残余排出」の吸収手段としても位置付けられます。

ただ、実際には、実用化レベルで取り組みが進められており、現在、注目されている技術です。

冒頭述べた、本稿に取り組むきっかけとなった日経記事で取りあげられたものであり、この章で、独立してみていくことにしました。

1) CCUSの定義と意義

CCUSとは、Carbon Capture, Utilization and Storage の略です。

日本語では「二酸化炭素の回収・有効利用・貯留」と訳されます。

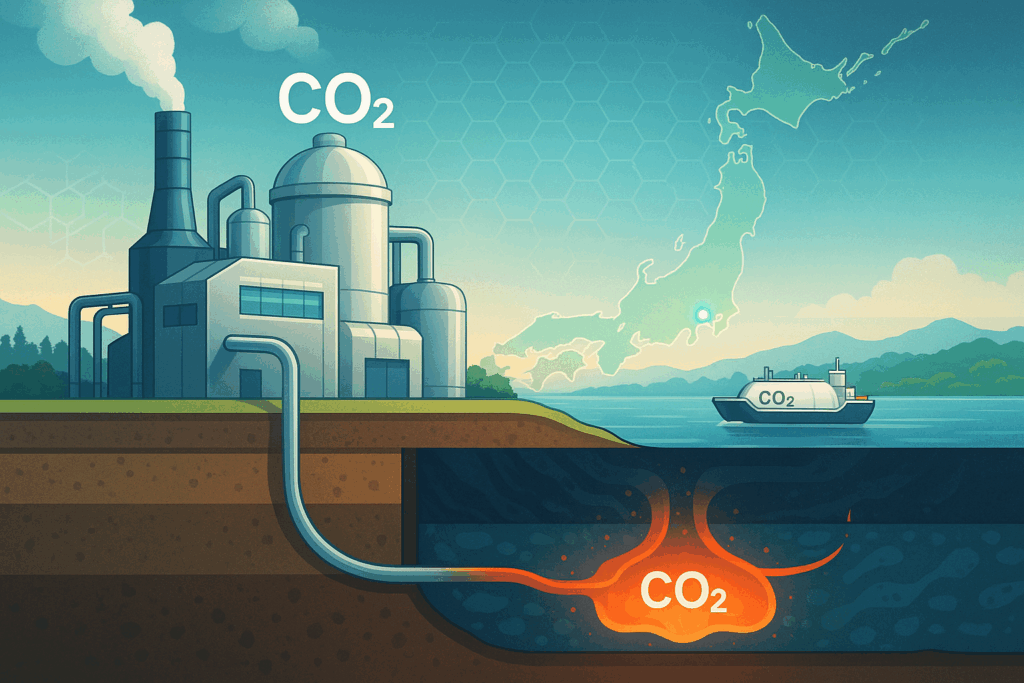

発電所や製鉄所、化学工場などから排出されるCO₂を大気中に放出する前に回収し、地中や海底下に安全に貯留したり、産業資源として再利用する一連の技術体系を指します。

その目的は、排出源での削減が困難なCO₂を回収し、実質的に大気への放出を防ぐことにあります。

特に、電化・再エネ化が難しい重工業分野や、化石燃料を原料として用いる化学産業などでは、CCUSが現実的かつ不可欠な選択肢とみなされています。

さらに、カーボンニュートラルの実現に向けては、CO₂の「排出ゼロ」ではなく「排出と吸収の均衡」が求められます。

そのため、CCUSは単なる削減技術を超えて、「温室効果ガスの総量管理」の中核に位置づけられています。

2) CCUSの基本構造と課題:回収・輸送・貯留・利用

CCUSは、以下の4つの段階で構成される技術群です。

① 回収(Capture)

発電所や工場などの排出源からCO₂を分離・回収します。

回収方法には、燃焼後回収(Post-Combustion)、燃焼前回収(Pre-Combustion)、酸素燃焼(Oxyfuel Combustion)などがあり、用途やコストに応じて使い分けられます。

特に、発電効率への影響を最小限に抑える高性能吸収材の開発が進められています。

② 輸送(Transport)

回収されたCO₂を貯留地点まで輸送します。

主にパイプラインやタンカー輸送が用いられ、特に海上輸送では液化CO₂の取扱技術が重要になります。

③ 貯留(Storage)

地層や海底下など、長期的に安定した場所にCO₂を貯留します。

代表的な手法は、地中貯留(Geological Storage)で、かつて石油・天然ガスを産出した枯渇油田や、深部塩水層などを利用します。

貯留地点の安全性評価と長期モニタリングが不可欠です。

④ 利用(Utilization)

回収したCO₂を化学品、合成燃料(e-fuel)、コンクリート素材などに再利用する技術です。

こうした「カーボンリサイクル」は、経済的価値を生み出す点でCCUSの持続性を高める要素とされます。

CCUSはこのように「技術の連鎖構造」を持ち、いずれか一段階が遅れると全体の実効性が低下します。

特に「輸送・貯留インフラの整備」がボトルネックとなっており、今後の政策課題です。

3) 日本の取り組み状況

日本では、経済産業省が中心となり「カーボンニュートラル実現に向けたCCUSロードマップ」を策定しています。

国内では、三菱ガス化学、JOGMEC(石油天然ガス・金属鉱物資源機構)、出光興産、INPEXなどが先行的にプロジェクトを推進中です。

<主な動向>:

①三菱ガス化学(2025年日経報道):化学製品製造過程で排出されるCO₂を回収し、メタノールなど化学原料として再利用する実証を進行。

②北海道苫小牧実証事業(JOGMEC):2016〜2019年に約30万トンのCO₂を海底下に圧入し、漏洩なしを確認。安全性・技術面で国際的評価を得た。

③INPEX・出光興産:豪州や中東との国際連携によるCO₂貯留共同プロジェクトを検討中。

今後は、2025年代後半から2030年代にかけて商用化段階へ移行する見込みです。

また、輸送ネットワークの構築やコスト低減に向けて、政府主導の「CCUS産業クラスター形成構想」も動き出しています。

4) 海外の動向

海外では、CCUSがすでに国家戦略として組み込まれており、実装フェーズに入っている国も多くあります。

① 米国

「インフレ抑制法(IRA)」によって、CO₂回収・貯留に対する税額控除(45Qクレジット)が拡充され、民間主導の大規模プロジェクトが急増しています。

特に、テキサス州やルイジアナ州では、石油・ガス産業のインフラを活用した大規模CCUS拠点が形成されています。

② 欧州

EUは「Net Zero Industry Act」に基づき、CCUSを再エネと並ぶ柱と位置づけ、域内貯留容量の共有や越境パイプライン整備を進めています。

ノルウェーの「Northern Lights」プロジェクトは、欧州全体のCO₂を海底下に輸送・貯留する共同インフラ構想として注目されています。

③ アジア・オセアニア

中国は全国ETS(排出権取引制度)と連動させてCCUS導入を進め、韓国やオーストラリアも国家プロジェクトとして推進。

特に豪州の「Gorgon Project」は、年間400万トン規模の貯留能力を誇り、世界最大級です。

5)実効化のための諸課題

CCUSを持続的かつ広範に展開するためには、技術だけでなく社会的・制度的な課題の克服が必要です。

① 技術的課題(安全性・コスト・採算性)

CO₂の回収には多大なエネルギーと費用がかかり、現在の技術ではコスト削減が最大の課題です。

また、貯留地点の長期的な安全管理も不可欠です。

② 輸送網整備

輸送コストを抑えるためのパイプライン網・液化輸送技術の整備が急務です。

特に海上輸送では、複数国間での協調体制が求められます。

③ 地質リスク

地層の破砕やガス漏洩など、地質学的リスクが完全に排除できるわけではありません。

そのため、精密な地質調査と圧入後のモニタリング体制の構築が必要です。

④ 社会的受容(安全性・立地問題・地域理解)

CCUS施設の立地選定では、地域住民の理解と信頼が欠かせません。

安全性への懸念や「地下への圧入」に対する心理的抵抗を解消するため、説明責任と透明な情報公開が重要になります。

🔹 まとめ:

CCUSは、再エネ拡大を補完し、残余排出を実質的にゼロへ近づける「橋渡し技術」です。

しかし、その実効化には技術・インフラ・社会の三位一体の対応が求められます。

日本においても、国際連携と国民的理解を両輪として、CCUSを“成長型脱炭素モデル”に発展させる視点が不可欠です。