2050年の社会安定化・安心化への提言を込めて

1. 介護支援の「格差」が加速させる介護離職リスクの個人化(構造分析編)

はじめに:現在及び近未来のリスクとしての「介護離職格差」

私がこのONOLOGUE 2050で目指す「シン日本社会2050」とその中の一つの理念としての「シン安保2050」の基盤は、生活と社会保障の安心・安全・安定です。

しかし、この基盤を内部から揺るがす深刻な構造的課題が、「介護格差」、特に「介護支援格差」の拡大です。

そしてそれが「介護離職格差」をも招くことに。

この度、関係サイトLife Stage Navi では、大手企業の先進的な介護支援策の事例を起点に、この支援制度の不均衡が、いかにして個人の介護離職リスクの格差を拡大させているかを考察したレポートを公開しました。

本稿は、そのレポートの核心を政策的視点から再整理し、皆さんにご紹介するものです。

支援の不均衡が生む、「仕事と介護の両立」の明暗

レポートでは、企業の独自制度(例:東京海上日動の一時金20万円支給)のような手厚い支援が、その恩恵を受けられない中小企業社員や財政力の弱い自治体の住民との間で、決定的な支援格差を生んでいる構造を確認しました。

この「介護支援格差」は、単なる制度の差に留まらず、「仕事と介護の両立」の成否を決定づける要因となり、結果として介護離職リスクの不均衡、すなわち「介護離職格差」を固定化させています。

構造的な課題は以下の3層で発生しています。

簡単な例も書き添えました。

・法律(育児・介護休業法): 制度はあっても「使わせてもらえない」職場文化という壁。

・企業(独自制度): 大企業と中小企業・零細企業間の資金力・人員配置の格差。

・自治体(地域支援): 地域財政力やサービス供給量(介護人材)の偏りによる地域格差。

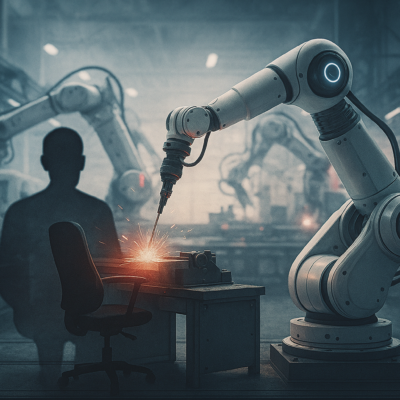

この構造的課題が、年間約7万人もの現役世代の介護離職を余儀なくさせ、個人のキャリアと生活基盤を破壊しています。

2050年の社会の持続可能性のためにも、この「リスクの個人化」を防ぐための政策的アプローチが急務だと私は考えます。

提言:構造的格差是正と「自己化」の必要性

レポートの結論は、この構造的格差を是正するため、公的介護保険制度の抜本的改革と、企業・自治体・介護事業者が一体となった包摂的な支援体制の構築が不可欠であると提言しています。

しかし、同時に、政策の実現には時間を要するため、現役世代に対して「社会の改革を待つのではなく、自己責任として積極的に備える(自己化)」戦略の必要性も訴えています。

特に、介護離職を避けるための特養入所への地ならしや、公的制度を徹底的に熟知・活用する情報対策の重要性を強調しています。

「シン日本社会2050」及び「シン安保2050」における生活基盤の安定化のため、私たち現役世代はこの構造的課題から目を背けることはできません。

もちろん、先行した高齢世代も、その責任を回避できるはずもなく、現役世代の希望を実現させる最大限の努力を必要とすることは言うまでもありません。

そこでも介護される立場として、高齢世代の「自己化対策」も同次元で求められるのです。

2. 介護における「調整されたエゴ」を可能にする社会化システムの再構築(理念と提言編)

イントロダクション:「Monologue」と「Onologue」の交差点

前章では、介護支援の構造的格差と、それを前にした「自己化戦略の必要性」「自己化対策の必要性」を結論としました。

しかし、ここで一つの問いが立ちます。

「自己化」とは、単なる「個人責任の増大」で終わって良いのか?

ONOLOGUE 2050が探るのは、この問いの先です。

個人の心からの願い(Monologue=エゴ)を、構造分析(Onologue=社会性・政策)を通じて、持続可能で実現可能な形に「調整」し、明日と近未来の社会システムへと落とし込む道筋です。

関係サイトLife Stage Navi が公開したレポートが介護格差に適用する考え方・理念。

すなわち、現役世代の「仕事を辞めたくない」「在宅で看たい」という個人の強い希望(エゴ)を、無条件に肯定するのではなく、「社会性」を勘案して調整されたものとして、いかに実現するかという課題へと結びつけます。

以下その考察です。

Part 1:個人のエゴを無条件に認められない構造的バリア

現在の介護支援システムが抱える問題は、個人の「エゴ(希望)」と「社会性(公的資源・制度の限界)」の調整機構が機能不全に陥っている点にあります。

例えば、以下の点です。

・法定制度の「エゴと社会性の乖離」:

介護休業法は「休む権利」というエゴを保障しますが、その「行使がキャリアを破壊する」という現実は、制度がエゴと実はその社会性を勘案した調整機能を持たないがゆえに生まれます。

・企業間格差の「資源の不公平な傾斜」:

大企業の独自支援は、特定の「エゴ」を優先的に実現可能としますが、中小企業では資源の制約が個人のエゴを**「無条件に却下」もしくは「暗黙的に無視」します。

ここには、エゴを関係する社会あるいは社会全体で公平に調整する仕組みがありません。

・地域社会の「エゴと公助の衝突」:

サービス不足の地域で「在宅介護」というエゴを通そうとすれば、家族の共倒れという社会的なコストが発生します。

個人のエゴが公助の供給限界に衝突する、深刻な事例です。「〇〇の壁」という類ですね。

Part 2:ONOLOGUE 2050の提言:「調整されたエゴ」を実現するシステムへ

真に持続可能な「シン日本社会2050」「シン安保2050」を構築するためには、個人のエゴ(自己決定)を尊重しつつ、社会的な公平性と持続可能性(社会性)に基づき、そのエゴを「調整」して実現に導くシステムを設計する必要があります。

以下提言を試みました。

・提言1:エゴの「社会性」への調整機構:

公的制度の利用時に、キャリアへの影響や他の利用者への影響を組織内で透明化あるいは共有化・共感化し、「個人のエゴ」と「職場の社会性」を事前に調整するマネジメントシステム、コミュニケーションシステムの導入・形成を企業に強く働きかけます。

強制するのではなく。

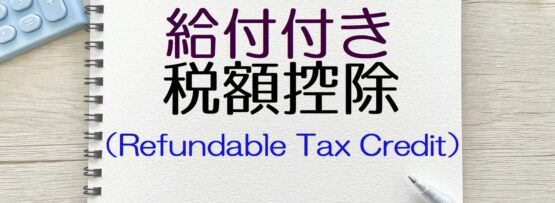

・提言2:選択肢の「公正な価格付け」:

「在宅介護」というエゴが過度な家族負担を伴う場合、特養や施設入所という「社会的な解決策」が、経済的・心理的に「調整されたエゴ」として受け入れやすいように、財政力の弱い地域や事情を抱えた個人への公的支援を強化する。

・提言3:自助努力の「社会性担保」:

個人の「離職しない」「したくない」というエゴ(希望)を実現・実行するための自助努力(自己化)に対し、公的制度は、その努力が社会的な規範(公平性、法令遵守)の中で最大化されるよう、情報提供・相談体制で支援する。

関係サイトLife Stage Navi が公開したレポートでは、個人の「介護離職ゼロ」「介護離職しない」という希望としてのエゴを達成するために、具体的にどのような「自助努力(自己化)」が可能かを論じつつ、そのエゴを社会性の中で実現可能なものにするための「社会制度(社会化)の構造的修正」を提言するものです。

🔽 個人のエゴと社会性のバランスを追求する具体的な方策と、明日・近未来志向のシステム再設計論は、元記事をご覧ください。

⇒ 介護離職格差を拡大させる「介護支援格差」の正体|大手企業の独自支援から考える格差社会と自己防衛策 – Life Stage Navi