2050年グリーン水素社会実現への道のり:電力自給とペロブスカイト太陽電池が拓くシン日本社会のエネルギー戦略

はじめに

2050年のカーボンニュートラル実現に向け、水素エネルギー、特に製造過程でCO2を排出しない「グリーン水素」は、脱炭素社会の切り札として世界中で注目を集めています。

しかし、その実現には技術的、経済的、そして国際的な多くの課題が立ちはだかっています。

本稿では、グリーン水素、ブルー水素といった水素の基本から、日本の現状と国際的な動向、さらには日本が取るべき独自のエネルギー戦略までを包括的に分析し、「2050年グリーン水素社会実現への具体的かつ現実的な道のり」を探ることを目的とします。

なお、本稿のテーマは、2050年の望ましい日本社会の基本概念「シン日本社会2050」創造のための5つの基本理念の中の「シン安保2050」の中の重要個別課題「エネルギー資源」の安保、自給自足国家社会実現編です。

(参考)

⇒ 2050年日本社会構想の基軸設計理念「シン安保2050」の意味と究極の使命 – ONOLOGUE2050

⇒ 「シン日本社会2050」と「シン・グローバル社会2050」の創造:閉塞感を打ち破る日本の新たな羅針盤 – ONOLOGUE2050

1.グレー水素、ブルー水素、グリーン水素とは

この第1項では、水素エネルギーを理解する上で不可欠な、製造過程におけるCO2排出量に基づく「色の分類」(グレー、ブルー、グリーン)の定義と、それぞれの特徴、現状の立ち位置について確認します。

1-1 水素の種類をCO2排出量で分類

水素は製造過程で排出される二酸化炭素(CO2)の量によって、主に以下の3種類に分類されます。

1)グレー水素:

化石燃料(主に天然ガスや石炭)を水蒸気改質などの方法で製造する際に、CO2が排出され、そのまま大気中に放出されるもの。

現在、最も安価で広く利用されていますが、脱炭素社会の実現には不向きです。

2)ブルー水素:

化石燃料由来ですが、製造過程で排出されたCO2を回収・貯留(CCUS: Carbon dioxide Capture, Utilization and Storage)するもの。

CO2排出量を大幅に削減できるため、グリーン水素への移行期間における重要な選択肢と位置づけられています。

(INPEXの新潟県での実証事業がこの一例です)

3)グリーン水素:

再生可能エネルギー(太陽光、風力など)を用いて水の電気分解によって製造され、製造過程でCO2をほとんど排出しないもの。2050年カーボンニュートラル社会の最終的な目標となる水素です。

以下に、これらの比較と特徴を表にまとめました。

1-2 それぞれの特徴と課題

| 種類 | 原料 | CO2排出 | コスト(現状) | 課題 |

| グレー水素 | 化石燃料 | 多量 | 安価 | 脱炭素に逆行 |

| ブルー水素 | 化石燃料 | 削減(CCUS) | 中程度 | CCUS技術確立・貯留場所確保、原料の価格変動リスク |

| グリーン水素 | 再エネ+水 | ほぼゼロ | 高価 | 大規模再エネ電源確保、製造コスト低減 |

2.水素エネルギーの生産及び管理方法

【この項では】 水素をエネルギーとして活用するための「製造」から「貯蔵」「輸送」「利用」に至るまでの主要な技術と管理方法について、その全体像と最新の動向を整理します。

2-1 水素の主な生産技術

1)水蒸気改質:

天然ガスなどを高温の水蒸気と反応させて水素を取り出す方法。グレー水素・ブルー水素で主流。

2)水の電気分解(水電解):

水に電気を通して水素と酸素に分解する方法。再生可能エネルギーを使用すればグリーン水素となる。

アルカリ水電解、固体高分子形(PEМ)水電解、固体酸化物形(SOEC)水電解など、効率化に向けた研究開発が進んでいます。

2-2 製造・貯蔵・輸送の管理方法

1)貯蔵:

圧縮水素(高圧タンク)、液化水素(超低温)、水素吸蔵合金、アンモニアへの変換(輸送が容易)など、用途や規模に応じた多様な方法が研究・実用化されています。

2)輸送:

パイプライン(既存ガスパイプラインの活用検討を含む)、タンクローリー、水素運搬船、アンモニア運搬船など。

特にアンモニアは効率的な水素キャリアとして注目されています。(INPEXが既存のパイプライン活用を検討しているのはこの一例です)

3)利用:

燃料電池車(FCV)、水素発電(混焼・専焼)、産業用熱利用など、電力以外の分野での活用も期待されます。

3.日本の水素エネルギー政策及び技術(開発)の現状

この項では、世界に先駆けて水素戦略を打ち出した日本の、国としてのロードマップや導入目標、そして国内で進められている技術開発やブルー水素先行導入の具体的な実証事例について概観します。

3-1 国の水素戦略とロードマップ

日本は世界に先駆けて「水素基本戦略」を策定し、水素をエネルギー安全保障と地球温暖化対策の両面から重要視しています。

2030年、2050年に向けた導入目標やコスト目標が設定され、サプライチェーンの構築に向けた取り組みが進められています。

3-2 技術開発の重点領域

1)安価で大規模な水電解装置の開発:

グリーン水素のコスト低減に直結する技術開発が急務です。

2)安全で効率的な貯蔵・輸送技術:

特に液化水素やアンモニアキャリアに関する技術、既存インフラ(パイプラインなど)の活用技術。

3)水素発電技術:

高効率な水素ガスタービン(混焼・専焼)の開発。

3-3 ブルー水素先行導入の実証事例

INPEXによる新潟県での天然ガス由来のブルー水素製造・利用・CO2-CCUS一貫プロジェクトは、日本におけるブルー水素の「地産地消」の先駆けとなる重要な実証です。

既存のガス田・パイプラインを活用することで、早期の水素社会実現に貢献することが期待されています。

4.ブルー水素を巡る最近の動向から

この項では、グリーン水素への移行期に重要な役割を果たすブルー水素について、国内における最新の企業実証動向や、ロシア産LNG禁輸要請、米国の政権動向など、国際情勢がエネルギー調達と安全保障に与える影響を分析します。

4-1 INPEXによる国内初のブルー水素「地産地消」の戦略的意義

1)INPEX(インペックス)とは

INPEX(国際石油開発帝石)は、日本最大級のエネルギー開発企業です。

石油・天然ガスの探鉱・開発・生産を主軸としてきましたが、近年は「低炭素ソリューション事業」を経営の柱の一つに据え、脱炭素化技術の開発に注力しています。

同社は、既存の化石燃料事業で培った知見とインフラを活かし、ブルー水素・CCUS(CO2回収・貯留・利用)技術の国内導入を牽引しています。

2)国内初の「地産地消」プロジェクトとその重要性

INPEXが新潟県で進める実証事業は、天然ガスから水素やアンモニアを製造し、製造過程で排出されるCO2を回収・貯留(CCUS)して、地域の需要家へ供給するという、国内初の「地産地消」型ブルー水素サプライチェーンです。

・エネルギー安全保障への貢献: 既存の国内天然ガス資源とパイプライン網を活用することで、海外からの輸入に頼ることなく、国産の低炭素エネルギーを安定的に地域へ供給可能にします。

・CCUS技術の確立と普及: 水素製造とCCUSを一貫して行うことで、日本では数少ないCO2貯留技術(旧ガス田への圧入)のノウハウを確立し、将来的な大規模CCUS事業展開への布石となります。

・移行期における現実解: グリーン水素のコストが下がるまでの間、既存インフラと技術を活用できるブルー水素は、エネルギー供給の途絶なく脱炭素化を進める上での「現実的かつ即効性のある選択肢」として極めて戦略的な重要性を持ちます。

・「地産地消」は「自給自足」「自国産自国消」:地産地消は、国レベルでも同様に「シン安保2050」での必須基本要件であることは言うまでもありません。

4-2 国際情勢とエネルギー安全保障の課題

国際情勢の不安定化は、日本が目指す水素社会、特に海外輸入に頼るブルー水素やグリーン水素のサプライチェーンに直接的なリスクをもたらします。

1)ロシア産LNG禁輸動向と日本の対応

米国などからロシア産エネルギーの輸入停止を求められる動きは、日本のエネルギー安全保障に直接的な影響を及ぼします。

ロシア産LNGは日本の輸入の約9%を占め、代替調達は容易ではありません。

サハリンのLNG事業には、日本企業も出資参加しており、後述する地政学的リスク上、(当然、政治的にも)難しい判断が必要になります。

特定の国からのエネルギー調達に依存することの脆弱性が露呈した形であり、エネルギー調達先の多角化が喫緊の課題となっています。

2)地政学リスクの増大とサプライチェーンの脆弱化

ウクライナ情勢や中東情勢といった国際的な紛争や緊張は、化石燃料の価格高騰リスクだけでなく、グローバルなエネルギーサプライチェーンの途絶リスクを高めます。

これは、天然ガスを原料とするブルー水素にも影響を与える他、将来的には輸入に頼るグリーン水素(海外の再エネ発電地からの輸送)の安定供給にも懸念をもたらします。

3)米中対立・保護主義と貿易摩擦の影響

エネルギー分野における米中間の競争激化や、各国での保護主義的な政策(自国産業優遇策など)は、国際的な水素サプライチェーンの構築に影響を与えます。

例えば、米国のインフレ削減法(IRA)のような政策は、グリーン水素関連技術の国際的な価格競争や、日本企業の海外事業展開に影響を及ぼす可能性があり、国際的な連携とルール形成の重要性が増しています。

4)原料価格の変動とブルー水素の経済性

ブルー水素は天然ガス価格の変動リスクを本質的に内包しています。

国際情勢の不安定化による天然ガス価格の高騰は、ブルー水素の製造コストを押し上げ、グリーン水素に対する価格優位性を失わせる可能性があります。

このため、国産再エネによるグリーン水素への投資を加速させることが、長期的なエネルギー価格の安定につながります。

無論それは、エネルギー資源自給自足の道にも繋がります。

5.日本の電源構成目標、現在地と課題

この第5項では、グリーン水素社会の基盤となる電力供給の現状と将来像を考えます。

日本の国が掲げる2030年、2050年の電源構成目標を確認するとともに、主力電源化が期待される太陽光、風力、地熱などの再生可能エネルギーの現在地と、目標達成に向けた具体的な課題、そしてそれらが水素社会実現に与える影響について総合的に展開します。

5-1)2030年エネルギーミックス目標と現状の「乖離」

1)目標とする電源構成(2030年度)

日本政府は、2030年度の電源構成(エネルギーミックス)として、CO2排出量削減とエネルギー安全保障の確保のため、以下の目標を掲げています。

・再生可能エネルギー(再エネ):36~38%

太陽光、風力、水力、地熱、バイオマスなど全ての再エネを主力電源と位置づけ、最大限導入を目指す。

・原子力:20~22%

CO2を排出しないベースロード電源として、安全性を確保した上での最大限の活用(再稼働・リプレース)を想定。

・火力発電(LNG、石炭、石油):41%

うち、水素・アンモニア混焼などにより脱炭素化を進めることを前提とする。

このように、次に述べるように、EUなどと比較すると、火力発電への依存率がまだまだ高く、カーボンゼロへの取り組みは、道遠しというレベルにとどまっています。

2)現在地と目標との深刻な乖離

しかし、足元の実績(例:直近年度)を見ると、この目標との間には大きな乖離があります。

特に原子力発電の再稼働の遅れや、化石燃料依存の高さが顕著です。

| 電源種別 | 2030年度目標 | 直近実績(目安) | 乖離の状況 |

| 非化石電源計 | 約59% | 約27% | 30ポイント以上の大きな差 |

| 再生可能エネルギー | 36~38% | 約20~22% | 導入加速が必須 |

| 原子力 | 20~22% | 約6~7% | 再稼働・増設が進んでいない |

| 化石電源計 | 約41% | 約73% | 高依存度が継続 |

この化石燃料依存度の高さこそが、日本のカーボンニュートラル達成と、グリーン水素の製造基盤確立における最大の課題となっています。

5-2 再生可能エネルギーごとの現在地と課題

再エネの主力電源化は、グリーン水素製造に必要なクリーン電力を確保する上で最も重要ですが、電源種別ごとに課題が異なります。

1)太陽光発電の課題と限界

太陽光発電は導入が最も進んでおり、再エネの中で最大の割合を占めます。

しかし、国内の適地の限界(土地利用の制約)に加え、出力が天候に大きく左右される不安定性、そして送電線(系統)の空き容量不足という技術的な制約に直面しています。

さらに、大量に導入された既存パネルの廃棄・リサイクル問題も中長期的な課題として浮上しています。

この不安定性が、安価なグリーン水素の製造(設備稼働率の低下)を妨げる主要因の一つです。

2)風力発電(特に洋上)の開発の遅れ

洋上風力発電は、日本周辺の豊富な風況を利用できる主力電源として期待されていますが、開発期間の長期化(環境アセスメント、漁業関係者との調整)、建設コストの高さ、そして系統増強の遅れにより、計画通りの導入が進んでいません。

最近では、三菱商事連合の秋田県における洋上風力発電事業からの撤退が、困難さの一例です。

また、EUにおけるコスト高からの撤退がこれより先行して報道されたこともありました。

大規模で安定した電力を低コストで供給できなければ、グリーン水素の競争力を高めることは困難です。

3)地熱発電・水力発電のポテンシャルと制約

地熱発電は火山国である日本にとって、天候に左右されない安定的なベースロード再エネとして大きなポテンシャル(世界第3位の資源量)を持ちます。

しかし、開発には温泉資源との競合、長期にわたる調査・開発期間、そして初期投資リスクが伴うため、導入が遅れています(発電割合は現状0.3%程度)。

景観保護・自然保護の見地からも、あまり強く推奨することには疑問を持っています。

また、水力発電は既に利用可能な資源が限られており、大幅な拡大は難しい状況です。

なお、最近多発している線状降水帯による水害被災問題との関連で、プラスマイナス両面での水力発電所機能についての検討も必要ではないかと思っています。

5-3)水素社会実現と電源構成の密接な関連

1)グリーン水素製造のコストは「再エネ価格」に直結

グリーン水素のコストの大部分は、製造に用いる電力コストが占めます。

このため、日本国内で安価かつ大量の再エネ電力を確保できなければ、グリーン水素の製造コストは高止まりし、グレー水素やブルー水素に価格面で優位性を確立できず、水素社会の実現の進捗の一つの壁にはなります。

2)調整力としての水素の役割

電源構成における再エネの割合が増えるほど、電力供給の不安定性が増大します。

ここで水素は、余剰電力を水素に変換して貯蔵し、電力需要が高まった際に水素発電で活用する(Power to Gas to Power)という「調整力」としての重要な役割を担います。

これは非常に重要で、水素社会の実現とその持続性にとって最大の価値があると考えます。

電源構成の課題解決(系統安定化)と、水素社会の実現は表裏一体の関係にあると言えるのです。

3)脱炭素化が求められる火力発電とブルー水素

2030年時点でも40%超を占める火力発電の脱炭素化は必須です。

この分野で、天然ガスを原料としつつCO2を回収・貯留するブルー水素(またはブルーアンモニア)や、輸入されたグリーン水素・アンモニアを燃料として用いる技術が、火力発電を「低・脱炭素化された調整力」として維持するために不可欠となります。

6.水素社会実現のための課題

第6項では、グリーン水素社会への移行を阻む、多岐にわたる課題を深掘りします。

特に、技術開発、コスト競争力、国際サプライチェーン、法規制、そして社会受容性の5つの側面から、具体的な解決策を考察します。

6-1 技術課題の克服

水素社会の実現には、コストと効率の両面から技術的なブレークスルーが不可欠です。

1)グリーン水素製造効率の向上と低コスト化

最も重要な技術課題は、水の電気分解(水電解)の効率向上と設備の大規模化・低コスト化です。

特に、再生可能エネルギーの変動に対応できる高効率・高耐久性の電解槽技術(PEM、AEC、SOECなど)の開発と量産体制の確立が急がれます。

目標とする水素価格の達成には、製造設備コストの大幅な削減(現在の数分の1)が必要です。

2)安全かつ高効率な貯蔵・輸送技術の開発

水素は体積あたりのエネルギー密度が低いため、大量輸送・貯蔵が困難です。

液化水素(-253℃)の超低温・大容量化技術や、アンモニアや有機ハイドライドなどの水素キャリアからの高効率な脱水素(取り出し)技術の開発が求められます。

また、既存の天然ガスパイプラインへの水素混入率を高めるための材料技術や安全技術の確立も重要です。

3)水素利用技術の多様化と高効率化

燃料電池や水素発電(ガスタービン)だけでなく、製鉄や化学産業など、産業分野における水素の熱・原料利用技術の開発も欠かせません。

例えば、既存の燃焼設備を水素対応に改修する技術や、より高効率な水素専焼ガスタービンの開発などが進められています。

6-2 コスト課題の克服

グリーン水素は、技術的課題と相まって、依然として既存のエネルギー源やグレー水素に対して競争力がありません。

1)サプライチェーン全体でのコスト構造改革

コストダウンは特定のプロセスに限定されません。

「製造」「輸送・貯蔵」「利用」のサプライチェーン全域で、技術革新による効率化とスケールメリットの追求が不可欠です。

国際的な大規模製造拠点を確保し、超大型運搬船による輸送でコストを圧縮する戦略(大規模化による経済性の追求)が重要となります。

2)ライフサイクルアセスメント(LCA)に基づく費用対効果の明確化

単に製造コストだけでなく、水素の製造から利用・廃棄に至るまでの全ライフサイクルでのCO2排出量と総コストを明確にし、既存のエネルギーと比較した優位性を示す必要があります。

これにより、市場における適正な評価と投資判断を促進します。

3)初期投資を支える政府・民間連携の枠組み

グリーン水素事業は初期投資が膨大になるため、民間企業単独でのリスクテイクには限界があります。

研究開発補助、製造・導入支援のための補助金や税制優遇など、政府による戦略的な支援策を講じ、価格差を埋めるための戦略的な公的資金の投入が求められます。

ただ、5年・10年・20年スパンでのプロジェクト開発と位置付けるべきで、短期的な視点での目標設定や評価には神経質になる必要はないと考えます。

ただ欠かせないのは、個別担当組織ごとの開発技術の動向と進捗の把握と思います。

6-3 サプライチェーンの確立

日本の水素社会は、特に安価なグリーン水素を海外に依存する「国際サプライチェーン」の構築が生命線となりますが、これにはリスクが伴います。

1)調達先の多角化と地政学リスクの低減

水素製造に適した国・地域(豊富な再エネ資源を持つ豪州、中東、南米など)との連携を強化する必要がありますが、特定の地域に依存すると、地政学的な緊張や通商政策の変更による供給途絶リスクを負います。

このリスクを避けるため、複数の国・地域に分散した調達ポートフォリオを構築することが不可欠です。

ただこれはブルー水素への依存に関するリスクであり、究極的には、その懸念は不要になるだろうと(やや楽観的に)考えています。

2)国際ルール・標準化の主導

水素の貿易を円滑にするためには、国際的な安全基準、品質基準、認証制度(特にCO2排出量が低いことを証明するトラッキングシステム)の確立が必要です。

日本がこれらの国際ルール作りを主導することで、日本が必要とする水素の安定的な輸入環境を整備できます。

3)国内のインフラ整備と需要創出

国際サプライチェーンと並行して、国内では、水素パイプライン、貯蔵基地、水素ステーションなどのインフラ整備を加速させ、それに合わせて需要家側(発電所、産業、運輸)の需要を確実に創出することが、水素社会の早期立ち上げに必須です。

6-4 法制度・規制の整備

新しいエネルギーの導入には、既存の法制度や規制との整合性を図り、事業の予見性を高めることが必要です。

1)事業環境を整備する経済的インセンティブ

導入初期段階でコスト高となるグリーン水素に対し、カーボンプライシング(炭素税、排出量取引制度など)の導入により、「脱炭素プレミアム」の市場価値を付与し、企業の投資を促す仕組みの具体化が急務です。

また、長期的な買取保証など、投資回収の見通しを明確にする支援制度も必要となるでしょう。

2)安全規制の緩和と合理化

水素は高圧ガス保安法など既存の規制で厳しく管理されています。

安全性を確保しつつ、インフラ整備や設備設置を円滑にするための規制緩和や合理化が必要です。

特に、都市部での水素インフラ整備を可能にするための立地規制の見直しなどが求められます。

3)横断的な規制・許認可の一元化

水素サプライチェーンは、製造(電気事業法)、輸送・貯蔵(高圧ガス保安法、港湾法)、利用(消防法など)と複数の法律にまたがります。

縦割りの行政を解消し、迅速な事業展開を可能にする横断的な許認可プロセスの確立が求められます。

6-5 社会受容性の向上

水素社会を円滑に構築するには、安全性に対する懸念の払拭と、地域住民との協調が不可欠です。

1)「安全なエネルギー」としての理解促進

水素は可燃性・爆発性への懸念から、一般市民の心理的な抵抗が大きい側面があります。

水素の特性(非常に軽く、拡散しやすいなど)に関する正確な情報提供と、最新の安全技術や厳格な運用体制を可視化することで、「安全なエネルギー」としての信頼を獲得するための広報政策が必要です。

2)地域住民との連携と利益の共有

水素製造・貯蔵・利用拠点の建設には、地域住民の理解と協力が不可欠です。

インフラ整備の計画段階から地元と対話し、固定資産税収入、雇用創出、防災機能の向上など、地域社会が享受できる具体的な利益を明確に提示し、共有する仕組み(レベニューシェアなど)の導入が重要です。

3)人材育成と教育の強化

水素技術に対応できる専門的な技術者・研究者・インフラ管理者の育成も、社会受容性を高める土台となります。

教育機関や企業内でのトレーニングプログラムを充実させ、社会全体で水素エネルギーを支える人材基盤を築く必要があります。

7.ペロブスカイト太陽光発電電力と水素電力の2本立てを2050年の日本のエネルギー戦略に|(新型)原子力発電はその補完として

この第7項は、 前項までの課題を踏まえ、日本の地理的・技術的優位性を活かした独自の2050年エネルギー戦略を提言します。

次世代太陽電池とグリーン水素を核とした「電力自給」戦略の具体的内容と、新型原子炉の位置づけを考える項です。

7-1 次世代再エネ「ペロブスカイト太陽電池(PSC)」の可能性

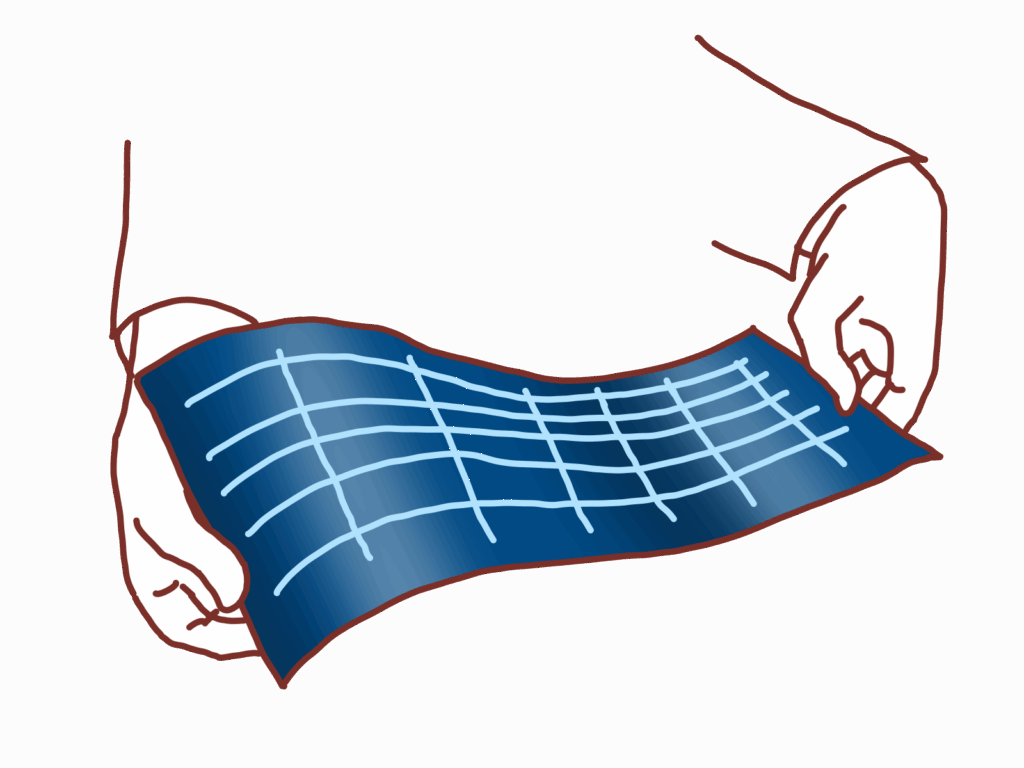

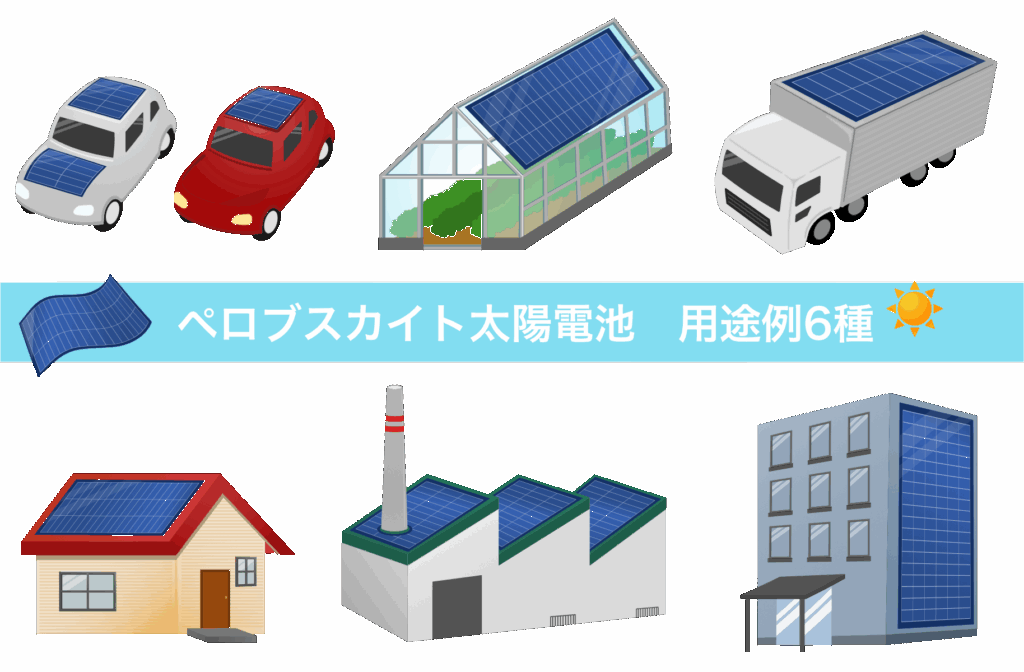

ペロブスカイト太陽電池は、従来のシリコン系太陽電池よりも軽量で柔軟性が高く、製造コストも低いと期待される次世代の太陽電池です。

ビルの壁面や窓、耐荷重の低い屋根など、これまで太陽光発電が難しかった場所への設置を可能にし、日本の再エネ導入量を飛躍的に高める可能性を秘めています。

これからの新築家屋と新築ビル・工場などでは、新たな建材開発も進められるでしょうし、法律で設備を必須化することも検討すべきと思います。

7-2 「電力自給」と「水素自給」の戦略的連携

1)ペロブスカイト太陽光発電電力(PSC電力):

国内の多様な場所で大量に発電されるクリーン電力を直接利用する。

2)グリーン水素電力: PSC電力などの余剰電力、または国内の再エネ電源で製造したグリーン水素を電力や熱として利用する。

この2本立てにより、電力の国産化率を高め、エネルギー自給自足の社会の基盤を築き、そして実現します。

7-3 他の電源における最近の動向から

グリーン水素の主要な原料となる再生可能エネルギー(再エネ)は、ペロブスカイト太陽電池(PSC)だけでなく、既存の太陽光や風力発電の動向も重要ですが、それぞれに課題が見られます。

ここでの課題は、先述の「5-2 再生可能エネルギーごとの現在地と課題」で述べた内容と一致しています。

そのため、一部のみ簡単に記述しました。

再度上記内容を重ねて確認頂ければと思います。

1)風力発電を巡る最近の動向

洋上風力発電は日本の再エネ主力化の切り札として期待されていますが、近年、海域利用の調整の難しさや、サプライチェーンの国際競争激化によるコスト高、環境アセスメントの長期化などにより、計画の遅延や入札の不調が相次いでいます。

大規模な風力発電所の建設は、国内の電力系統整備と連携して初めてグリーン水素製造に貢献できますが、その道のりは平坦ではありません。

2)既存太陽光パネルを巡る太陽光発電の問題点

既存のシリコン系太陽光パネルは導入が進んでいるものの、設置場所の制約(平地・大規模遊休地の限界)、景観・環境への配慮、そして大量廃棄時代の到来という大きな課題を抱えています。

FIT(固定価格買取制度)期間を終えたパネルのリサイクル体制の未整備は、持続可能なエネルギーシステム構築において見過ごせない問題となっています。

これらの課題を克服するためにも、設置場所の自由度が高いペロブスカイト太陽電池へのシフトは、日本の地理的特性を踏まえた喫緊の戦略となります。

7-3 新型原子力発電の位置づけ

新型原子炉(SMR: 小型モジュール炉など)は、ベースロード電源として、PSC電力や水素電力の不安定性を補完する役割として位置づけられます。

地政学リスクや燃料調達リスクを考慮しつつ、安全性を最優先にした限定的な活用が、2050年のエネルギー安全保障上、現実的な選択肢となります。

福島原発問題はもちろん、既存原発の再開発問題も。解決・解消は簡単ではなく、私自身は、この新型原子炉には注目しています

8.基本は電力自国自給社会の創造・確立|シン日本社会2050実現のための5つのシン政策具体化の一環として

この最終第8項では、 「グリーン水素社会実現」という目標を、日本のエネルギー安全保障と持続可能な社会構築というより大きな国家戦略の中に位置づけます。

エネルギーの「自国自給自足」を基本原則とした「シン日本社会2050」実現に向けたビジョンとその実行の重要性を強調します。

8-1 「電力自国自給社会」の創造の必要性

国際情勢の不安定化や気候変動リスクの高まりは、海外からのエネルギー調達に依存する従来の日本のエネルギー構造の脆弱性を露呈させました。元来、分かり切っていたことなのですが。

2050年の真のカーボンニュートラルとエネルギー安全保障の確立には、「電力エネルギー自国自給自足社会」の創造・確立が不可欠です。

8-2 シン日本社会2050実現のための「シン政策」

「2050年グリーン水素社会」は、より広範な「シン日本社会2050」実現に向けた5つの「シン政策」の一つとして具体化されるべきです。

1)「シンエネルギー政策」:

ペロブスカイト太陽電池電力とグリーン水素電力の2本立てを軸とした電力自国自給自足体制の確立。

2)多様な「地産地消」「自給自足」の連携・統合:

エネルギーの地産地消は、分散型社会や地域活性化などの他分野の政策とも連携し、相乗効果を生み出す必要があります。

地域や家庭、企業などの個々の「地産地消」「自給自足」は、もちろん当然のこととして進めていくことが望ましいですね。

そうした活動と国家レベルのシン政策とが統合されることで、強靭な、そして定常的な「シンエネルギー社会2050」の実現に結びつくと考えます。

3)他の「シン政策」との連携・統合:

・シン安保2050との関係|エネルギーの自給自足の実現は「シン安保2050」の軸の一つとなる重要戦略・政策です。

資源としてのエネルギーの位置づけは、前回投稿した「レアアース」等の希少資源問題と同次元のものでもあります。

⇒ レアアース危機を超えて ― 資源制約国家・日本の戦略的転換 – ONOLOGUE2050

⇒ 2050年日本社会構想の基軸設計理念「シン安保2050」の意味と究極の使命 – ONOLOGUE2050

・シン社会的共通資本2050との関係|水素エネルギーは、カーボンゼロを実現し、純粋に自然資源である水素を活用してのまさに社会的共通資本の共用となります。

また機会を改めて考察・提案しますが、電力インフラ自体が社会的共通資本であり、共用資本でもあります。

ここにこれから実現をめざす「シン社会的共通資本2050」との深い関係性が存在します。

⇒ 2050年、日本社会の新たな羅針盤:『シン社会的共通資本2050』が拓く共生の近未来 – ONOLOGUE2050

・シン循環型社会2050との関係|再生エネルギーそのものが循環型資源活用であり、その効用は、循環型社会の実現として「シン循環型社会2050」の課題でもあることは明らかです。

⇒ シン循環型社会2050:日本の近未来へ導く持続可能で強靭な社会システムの羅針盤 – ONOLOGUE2050

・シンMMT2050との関係|水素エネルギー社会創出には、技術開発コストを含め膨大な費用が必要であることは自明です。こうした将来の社会的共通・共用資本の実現には、すべてを税に依存することは、税の規模の有限性を考えれば、不可能なことも明らかです。

この時、設定した一定の基準・ルールに基づく、政府と中央銀行の貨幣創造機能を用いて、管理と統合に従ったMMT的な財源・投資方式を採用することが今後の課題となります。

これが他の国土資源・環境問題・社会経済政策などにおける財源政策も含めて、「シンMMT2050」戦略と強く関連しています。

⇒ シンMMT2050:日本社会構想を支える新たな財政・貨幣システムの羅針盤 – ONOLOGUE2050

・シン・イノベーション2050との関係|本稿でも何度も繰り返してきた水素社会実現のためのさまざまな技術開発は、未知の領域のものを含め、真のイノベーションに期待し、委ねられるものです。

「シン・イノベーション2050」におけるシン科学技術開発に大きな期待がかかります。

⇒ シン・イノベーション2050:日本の近未来を駆動する、包摂的で持続可能な社会変革の羅針盤 – ONOLOGUE2050

8-3 2050年に向けた日本の使命

2050年のグリーン水素社会実現は、単なる環境対策ではなく、日本のエネルギー安全保障、経済成長、そして次世代への責任を果たすための国家戦略です。

ブルー水素による移行期を賢明に進めつつ、ペロブスカイト太陽電池などの革新的技術を最大限に活用した「電力自国自給自足国家」を目指すことが、真のグリーン水素社会への道のりとなります。

まとめ

本稿を通じて、2050年グリーン水素社会の実現は、単なる環境目標ではなく、日本の存立基盤に関わる国家戦略であることを確認しました。

現状、日本のエネルギーミックスは依然として化石燃料に大きく依存し(現状の化石電源約73%)、2030年目標との間に深刻な乖離を抱えています。

太陽光や風力といった既存の再生可能エネルギーには、不安定性や系統容量、環境・景観といった地理的・社会的な制約が伴います。

この課題をクリアしなければ、グリーン水素製造に必要な安価かつ大量のクリーン電力の確保は困難です。

この難局を乗り越え、真のエネルギー資源自給自足国家を確立するための鍵は、以下の「戦略的2本立て」にあります。

- 国内技術による「電力自国自給自足」基盤の確立:

軽量・柔軟なペロブスカイト太陽電池(PSC)技術を最大限に活用し、これまで導入が難しかった場所(都市の壁面、窓など)で電力を生み出し、国内の電力自給率を飛躍的に高めます。 - グリーン水素によるエネルギーの「貯蔵・調整力」確保:

PSC電力の余剰分や変動を、水素という形で変換・貯蔵し、必要な時に電力や熱として利用する「調整力」として機能させます。

これこそが、不安定な再生可能エネルギーを主力電源化し、電力系統を安定させる最大の戦略的価値です。

グリーン水素のコストが既存エネルギーに対して優位性を確立するまでの移行期には、INPEXの「地産地消」プロジェクトに代表されるブルー水素が現実的な選択肢となります。

しかし、国際情勢に伴う原料価格の変動や地政学リスクを避けるためにも、国内のグリーン化への投資を加速させることが、究極の「シン安保2050」に繋がります。

⇒ 2050年日本社会構想の基軸設計理念「シン安保2050」の意味と究極の使命 – ONOLOGUE2050

2050年のグリーン水素社会は、単なるクリーンエネルギーの導入ではなく、「シン政策」群(シン安保、シン社会的共通資本、シンMMTなど)が連携・統合された「シン日本社会2050」の基盤を創り上げることと同義です。

⇒ 「シン日本社会2050」と「シン・グローバル社会2050」の創造:閉塞感を打ち破る日本の新たな羅針盤 – ONOLOGUE2050

技術開発、法規制の整備、そして何よりも安全性への社会受容性向上に向けた不断の努力が求められます。

私たちはこれから、目先のコストや困難に惑わされることなく、次世代への責任として、この「電力自国自給・グリーン水素社会」の実現に向け、国家として、そして国民一人ひとりが行動を開始する、まさにその転換点に立っていると言えます。

21世紀の第1四半期を経過し、その第2四半期にある今。

望ましい日本社会「シン日本社会2050」創出は、これからの2050年までの第2四半期のあり方にかかっているのです。

※なお本稿は、技術領域の内容に関しては、Googleの生成AI,Geminiを活用しています。