男性介護者の時代へ──孤立と制度の狭間で、未来の社会設計を問う

はじめに──静かに増える「男性介護者」という現象

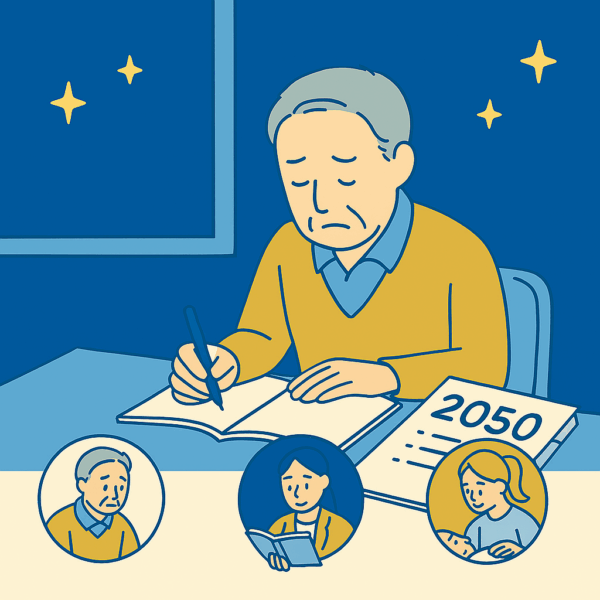

妻や母の介護を担う男性が、今、静かに増えています。けれどもその姿は、社会のまなざしから遠く、制度の隙間に埋もれがちです。Life Stage Naviで公開された記事、増える男性の妻・母の介護|孤立防止と実体験から見る制度課題 – Life Stage Naviは、まさにこの沈黙に光を当てるものでした。

この記事では、筆者自身の実体験を通じて、男性介護者が直面する孤立、制度的な支援の不足、そして社会的理解の乏しさが丁寧に描かれています。ONOLOGUE2050では、この問題を「2050年の社会設計」という視点から再考してみたいと思います。

男性介護者の孤立──制度と文化の狭間で

介護は、長らく「女性の役割」として語られてきました。しかし、家族構成の変化や高齢化の進行により、男性が介護の主担者となるケースが増えています。にもかかわらず、制度設計や支援体制は、依然として「女性中心」の前提に立っていることが多く、男性介護者は孤立しやすい構造に置かれています。

Life Stage Naviの記事では、介護者としての男性がどのような心理的・社会的負荷を抱えるかが、実体験を通じて語られています。これは、単なる個人の問題ではなく、社会設計の不備を映し出す鏡でもあります。

ONOLOGUE2050との接点──ケアの再構築と社会設計

ONOLOGUE2050は、「2050年の社会構造を再設計する」という思想的プロジェクトです。その中核には、「ケアの再定義」があります。介護は、単なる家族内の責任ではなく、社会全体で支えるべき公共的課題です。

男性介護者の孤立は、制度設計の偏りだけでなく、文化的なジェンダー規範にも起因しています。このような構造的問題を乗り越えるためには、制度の再設計だけでなく、社会的想像力の更新が必要です。ONOLOGUE2050では、こうした課題を「ケアとジェンダー」「孤立と制度」「未来の家族構成」といったテーマで継続的に探究しています。

関連する活動・団体の紹介(リンク付き)

このテーマに関連する活動として、以下のような団体や取り組みが注目されています:

- 男性介護者と支援者の会(MCSA) 男性介護者同士の交流と情報共有を目的とした全国的なネットワーク。孤立防止のための定期的なオンライン交流会を開催。

👉 公式サイトはこちら - ケアとジェンダー研究会(CGS)|国際基督教大学ジェンダー研究センター 介護とジェンダーの交差点にある課題を学術的に探究する研究グループ。制度設計への提言も行っている。

👉 CGS公式サイト - 地域包括ケアフォーラム(NPO法人) 地域住民の保健医療・福祉の向上を目的に、地域包括ケアの質の向上を目指す研究・啓発・交流事業を展開。男性介護者の声を政策に反映させる取り組みも。

👉 内閣府NPO法人ポータルサイト内ページ

結び──沈黙を越えて、未来を描く

男性介護者の増加は、単なる統計的現象ではありません。それは、社会の設計思想が問われている兆候です。Life Stage Naviの記事は、その問いを実体験から立ち上げ、静かに、しかし力強く社会に投げかけています。

ONOLOGUE2050では、この問いを受け止め、2050年の社会像の中に位置づけていきたいと思います。ケアの再構築、孤立の防止、制度の再設計──それらはすべて、未来の社会を形づくる礎となるはずです。

👉 元記事はこちらからご覧いただけます。

⇒ 増える男性の妻・母の介護|孤立防止と実体験から見る制度課題 – Life Stage Navi