2050年、日本社会の新たな羅針盤:『シン社会的共通資本2050』が拓く共生の近未来

本稿は、当サイト運営上の主テーマ「2050年日本社会構想」のための5つの設計理念のシリーズ記事です。

序章:サイトONOLOGUE2050、設計理念シリーズ序章|2050年の望ましい日本社会実現へ – ONOLOGUE2050

第1章:2050年日本社会構想の基軸設計理念「シン安保2050」の意味と究極の使命 – ONOLOGUE2050

に続く、第2章に当たる記事です。

シン社会的共通資本2050:共生社会を拓く、宇沢哲学の現代的再構築

はじめに

21世紀の折り返し点、2050年まで25年。

2025年、私たちは歴史的転換点に立っている。

そう認識したいと考えます。

地球規模での気候変動がわが国にもたらす甚大な自然災害、経済格差の拡大、想定外とされる少子高齢化の急激な進行、そしてAIとデジタル技術の爆発的な進化。

それらは、私たちの日本の社会システム、経済構造、そして個人及び、個人が形成する「家族」を含む、その生活そのものに根源的な問題を投げかけています。

加えて、グローバル社会に眼を転じると、長引くウクライナ・ロシア戦争、水面下で準備されていたと言われるが、突如起きたイスラエル・イラン戦争、2期目に入り、より混迷と不信・不安を招く米トランプ政権。それらは、不確実性が増幅するグローバリズムの一側面に過ぎないとも言えます。

これまでの延長線上では解決し得ない、複合的かつ複雑な課題の山積は、私たちに「より良い社会」とは何か、そしてその実現のために何をなすべきかを真剣に問いかけています。

本稿で提示する「シン社会的共通資本2050」は、こうした現代社会が直面する輻輳し多様化する諸課題に対し、2050年の日本社会のあるべき姿を描き出すための、最も基盤となる設計理念の一つとしています。

従来の経済成長至上主義や、市場原理に多くを委ねるシステムがもたらした限界と問題を直視確認すべきです。

その上で、私たちは今、すべての個人及び家族が安心して生活し、それぞれの人生を、自分なりに、望むように、豊かに送ることができる社会を再構築すべき状況にあると考えるのです。

「シン社会的共通資本2050」は、単なる公共サービスの拡充や、過去の概念の焼き直しではありません。

それは、故・宇沢弘文氏が提唱した「社会的共通資本」の哲学を現代の課題に照らして深く掘り下げ、2050年の社会を見据えた新たな概念へと昇華させるものです。

私たちは、共通(Common / Universal)の基盤、共有(Sharing / Commons)されるべき価値、そして共用(Common Use / Shared Use)される制度やシステムを、国家と個人及び家族の新たな「シン社会契約」の下で再定義します。そのプロセスで、資本(Capital)、資源(Resource)、そして資産(Asset)という概念をこれまでの経済学的制約から解き放っていきたいと考えています。

本稿は、①「シン社会的共通資本2050」がなぜ今、不可欠なのかを論じるとともに、その構想の起点となる思想、具体的な実現に向けた課題と道筋を提示します。

これは、単なる学術的な提言ではありません。

2050年の日本社会を共に築き上げるべく、すべての市民・国民(その家族を含む)の皆さんに問題提起し、提案し、考える機会を持って頂くよう呼びかけるものです。

この理念を通じて、②「シン安保2050」に象徴される個人の生活・人生基盤の共通の多様な安全保障を確立し、③「シンMMT2050」と連携した持続可能な財政基盤を築き、④「循環型社会2050」への移行を適切かつ的確に、段階的に行い、そして⑤「技術革新2050」を人類全体の共用の資本として活用する近未来を描きます。

但し、その具体的な取り組み、実践活動は、①~⑤までの5つの設計理念の統合・融合に基づき、現実的に進めるべきことは言うまでもありません。

それでは、『シン社会的共通資本2050』論を始めましょう!

第1節 社会的共通資本概説:宇沢哲学の再考と現代的意義

「シン社会的共通資本2050」を深く理解するためには、その源流となった故・宇沢弘文氏の提唱する「社会的共通資本」の思想を紐解くことから始める必要があります。

宇沢氏は、市場経済がすべてを効率的に配分するという新古典派経済学の主流とは一線を画し、人間の尊厳と社会の持続可能性を追求するための経済学を提唱しました。

1-1 社会的共通資本の基本概念

宇沢氏が定義する「社会的共通資本」とは、特定の個人や企業に独占されることなく、社会全体で共通に利用され、維持されるべき、人間らしい生活とゆたかな社会活動に不可欠な基盤の総体を指します。

これは、単に「公共財」と呼ばれるものよりもはるかに広範かつ深い意味合いを持ちます。

その具体例として、宇沢氏は以下の三つの領域を挙げています。

1)自然環境

森林、河川、湖沼、海洋、大気、土壌といった、人類共通の資源(Resource)であり、生命の維持に不可欠な資本(Capital)。これらは、私的所有の対象とするにはあまりにも普遍的な価値を持つとされます。

2)社会的インフラストラクチャー

道路、鉄道、港湾、空港、上下水道、電力網、通信網といった、社会全体の生産活動と人々の生活を支える基盤資産(Asset)。これらが円滑に機能することで、経済活動や市民生活が成り立ちます。

3)制度資本

教育、医療、金融、司法といった、社会の公正な運営と発展に不可欠な制度やシステム。これらは、個人の能力開発、健康維持、経済活動の安定、そして社会秩序の維持といった、目に見えにくいが極めて重要な共通(Common)の資本(Capital)として機能します。

宇沢氏は、これらの社会的共通資本が健全に機能していることが、個人の自由な活動と、社会全体の豊かさ、そして持続的な発展の前提であると強調しました。

市場原理に委ねすぎると、効率性や利潤追求の名の下に、社会的共通資本が劣化したり、特定の者に独占されたりする危険性があると考えたのです。

1-2 社会的共通資本が目指すもの

宇沢氏の「社会的共通資本」論がめざすものは、単なる経済的繁栄に留まりません。

それは、個人の自由が最大限に尊重され、かつ社会全体の連帯が強固に維持される「人間らしい社会」の実現です。

1)個人の自由と社会の連帯の実現

社会的共通資本が保障されることで、すべての個人は基本的な生活基盤を確保され、市場の変動や特定の能力に左右されることなく、自己実現のための選択肢を持つことができます。

同時に、共通の資本を支え合うことで、社会全体の連帯感が醸成されます。

2)持続可能な社会の形成と次世代への継承

自然環境をはじめとする社会的共通資本は、目先の利益のためだけに利用されるべきものではなく、未来の世代へと健全な形で引き継がれるべき資源であり資本です。

この思想は、現代におけるSDGs(持続可能な開発目標)の考え方とも深く共鳴します。

3)市場原理だけでは解決できない社会課題へのアプローチ

宇沢氏は、市場メカニズムが万能ではないことを鋭く指摘しました。

例えば、教育や医療といった分野は、その性質上、市場競争原理に任せると、質の低下や格差の拡大を招きかねません。

社会的共通資本という概念は、このような市場の失敗を是正し、社会全体にとっての最適解を追求するための理論的支柱を提供します。

宇沢氏の提唱した「社会的共通資本」は、経済学の枠を超え、より根本的な「社会のあり方」を問い直す哲学であり、私たちが何を大切にし、何を未来に引き継ぐべきかを考える上での重要な視座を与えてくれるのです。

1-3 宇沢氏が示す「ゆたかな社会」とは

宇沢弘文氏がその著書や講演で繰り返し語った「ゆたかな社会」とは、単に国内総生産 の増加や物質的な豊かさを追求する社会ではありませんでした。

彼が思い描いたのは、人間が人間らしく、尊厳を持って生きられる、真に文化的で公正な社会です。

宇沢氏によれば、「ゆたかな社会」は以下の5つの基本的諸条件が満たされている状態を指します。

1)美しい、豊かな自然環境が安定的、持続的に維持されている

これは、大気、水、土壌、森林、海洋といった自然資源が健全な状態で保全され、個人及び家族の生活の基盤としての価値 が確保されていることを意味します。

2)快適で、清潔な生活を営むことができるような住居と生活的、文化的環境が用意されている

これは、個人及び家族が安心して暮らし、心身ともに安らぎを得られる物理的・文化的基盤が普遍的に保障されている状態を指します。

3)すべての子どもたちが、それぞれのもっている多様な資質と能力をできるだけ伸ばし、発展させ、調和のとれた社会的人間として成長しうる学校教育制度が用意されている。

教育の機会均等と質の保障を通じて、個人の潜在的な可能性が最大限に引き出される社会の姿です。

4)疾病、傷害にさいして、その時々における最高水準の医療サービスを受けることができる。

医療 が市場原理に左右されることなく、生命の尊厳が最優先される普遍的なサービスとして提供される社会の実現です。

5)さまざまな稀少資源が、以上の目標を達成させるために最も効率的、かつ公平に配分されるような経済的、社会的制度が整備されている。

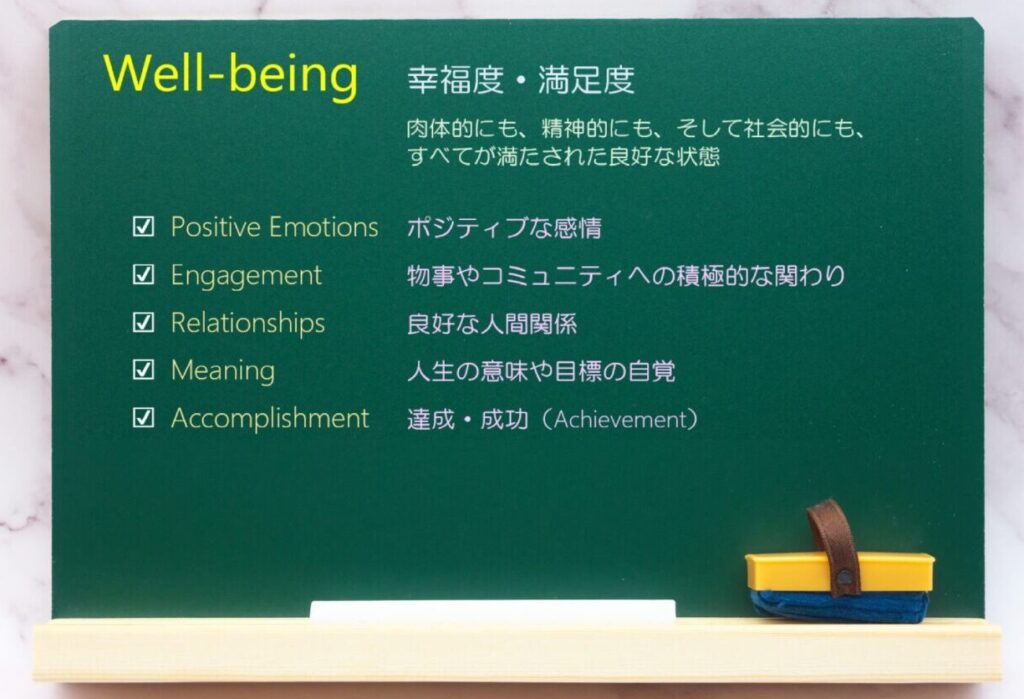

これは、土地など有限な資源の公正な管理と利用を通じて、社会全体のウェルビーイング (Well-being) を最大化するシステムの構築を意味します。

宇沢氏は、こうした基本的諸条件が満たされた上で初めて、「ゆたかな社会」が実現するとしました。

それは、各個人が、その多様な夢と願望に相応しい職業につき、それぞれの私的、社会的貢献に相応しい所得を得て、幸福で、安定的 な家庭を営み、安らかで、文化的水準の高い一生を送ることができる社会を意味します。

それはまた、すべての人々の人間的尊厳と魂の自立が守られ、市民の基本的権利が最大限に確保できるという、本来的な意味でのリベラリズムの理想が実現される社会でもあるのです。

しかし、宇沢氏のこれらの論述から確認できるのは、彼の「社会的共通資本」の概念が、特に医療や教育といった人間的基盤、そして土地のような有限な自然資源の保全に強く焦点を当てていたことです。

この時代の制約や、その射程範囲の限定性こそが、現代社会が直面する複合的な課題、例えばデジタル化、グローバルな気候変動、そして新たな社会保障ニーズなどに対応するため、「シン社会的共通資本」という新たな概念が必要となる出発点と言えるでしょう。

情緒的表現といわば感性に響かせるかのような表現が多用される点も、新たな概念の構築が必要と考える所以でもあります。

加えて、リベラリズムの在り方そのものにも疑問が持たれ、政治不信や支持政党なしという現状への疑問が提示されていることにも結び付くと考えています。

宇沢氏が描いた「ゆたかな社会」は、2050年の日本社会構想において、「シン社会的共通資本2050」がめざす究極の目標と深く結びついています。

経済的繁栄を超えた、個人及び家族の尊厳が守られ、誰もが安心して暮らせ、そして未来に希望を持てる社会。

それは、私たちが今、まさに再構築しようとしている社会の姿に他なりません。

シン安保2050が生活・人生基盤の多様な安全保障を保障し、シンMMT2050がその投資を可能にし、循環型社会2050が自然との共生を促し、そして技術革新2050が新たな共用の道を開く。

これらすべての理念は、宇沢氏が夢見た「ゆたかな社会」を実現するための不可欠な要素と言えるでしょう。

第2節 「社会的共通資本」論への批判概説

「社会的共通資本」という概念が持つ先見性と重要性を認識しつつも、その実装や解釈においては、様々な視点からの批判や課題提起が存在します。これらの批判は、単に概念の弱点を指摘するだけでなく、より実効性の高い「シン社会的共通資本2050」を構築するための貴重な示唆を与えてくれます。本節では、主要な批判点を概説し、次節以降で「シン社会的共通資本2050」がそれらにどう向き合うのかの土台を築きます。

2-1 コモンズ(共有財産)概念との混同と区別

「社会的共通資本」の議論においてしばしば指摘されるのが、コモンズ(Commons)概念との関係性の曖昧さです。

コモンズは、特定の個人や組織によって排他的に所有されるのではなく、コミュニティによって共有され、管理される資源や空間を指します。入会地や漁場、知識などが典型例です。

批判のポイントは、社会的共通資本がコモンズとどう異なるのか、その境界線が不明瞭であるという点にあります。

コモンズが「共有」を基盤とするコミュニティ主導の管理を強調するのに対し、社会的共通資本はより広範な「社会全体」を対象とし、その管理主体や範囲が不明確になりがちだという指摘です。

また、コモンズに内在する「コモンズの悲劇」(共有地が過剰利用によって荒廃する現象)のリスクが、社会的共通資本にも当てはまるのではないかという懸念も示されます。

この混同を解消し、「シン社会的共通資本2050」がコモンズの教訓から何を学び、どのように共有(Commons)と共用(Utility)の概念を使い分けるのかを明確にする必要があります。

2-2 概念の抽象性と実用化の難しさ

宇沢氏の「社会的共通資本」は、その理念の壮大さと共通性の高さゆえに、具体的な政策や制度へと落とし込む段階で「抽象的すぎる」「何をどこまで含めるのか不明瞭」といった批判に直面してきました。

例えば、教育や医療といった制度資本を社会的共通資本と位置づけることはできても、その具体的な運営形態、財源、そしてどこまでを共通基盤として保障するのかといった具体的な議論が追いつかない、というものです。

この抽象性は、政策立案者や実務家が具体的な行動を起こす上での障壁となり、結果として理念が絵に描いた餅に終わる可能性を指摘されます。

「シン社会的共通資本2050」は、この批判に対し、いかにして理念を具体化し、社会実装していくのかという明確な道筋を示す必要があります。

2-3 財政的制約と効率性への批判

社会的共通資本は、その性質上、巨額な維持・管理費用を必要とします。

例えば、広範なインフラの整備や、質の高い教育・医療システムの維持には、持続的な財源の確保が不可欠です。しかし、既存の財政システムや税収構造の中では、こうした費用を賄うことの困難さが常に課題として挙げられます。

また、社会的共通資本の管理運営が公共部門に偏重した場合、市場原理が働く私的部門に比べて非効率になりがちだという批判も存在します。

過剰な規制、硬直的な組織運営、イノベーションの欠如などが指摘され、結果として提供されるサービス品質の低下や、国民負担の増加につながる懸念が示されます。

「シン社会的共通資本2050」は、これらの財政的・効率性に関する課題に対し、どのような新しいアプローチを提示し、持続可能な運営モデルを構築するのかが問われます。

2-4 市場原理との関係性への批判

社会的共通資本は、市場原理が万能ではないという前提に立っていますが、だからといって市場を完全に否定するものではありません。

しかし、どこまでが市場に委ねられ、どこからが社会的共通資本として公共が責任を持つべきなのかという境界線は、常に議論の的となります。

市場競争を排除しすぎると、イノベーションが阻害されたり、特定のサービス提供主体が独占的な地位を確立したりするリスクが指摘されます。

一方で、市場原理を過度に導入すれば、社会的共通資本の共通性や公共性が損なわれ、格差や排除が生じる可能性があります。

「シン社会的共通資本2050」は、この市場と公共の間の最適なバランスをどのように見出し、両者の良い側面を最大限に引き出すのか、という難題に答える必要があります。

2-5 倫理重視・倫理依存からの脱却の必要性

この項は、他の項が一般的な批判論を整理したものに対して、私個人が考えるものとして抽出しました。

宇沢氏の学説は、経済学の領域であっても、思想的・哲学的なものとして高い評価を得ています。

そのため、社会的共通資本の主対象である、自然環境、社会的インフラ、制度資本に関する論述でも、倫理の重要性が押し出されています。

その結果、先述の批判にあったように「抽象的」に流れる傾向があり、それが、思想性の軸としての「倫理性」に大きく委ねられる主張と受け止めることになります。

3領域の社会的共通資本は、どれも本来、そして本質的に、自然科学や物理的な性質を持つものです。あるいは、制度・基準・規定として明文化されるものです。

その中の一部には、倫理性が反映されることもあるかもしれませんが、倫理の絶対性・不可欠性に依存することは、科学としての経済学の使命から目を背けるような面があると考えるのです。

この性質は、実は、本項での先に述べた4つの批判の要因・遠因となっている点も付け加えておきたいと思います。

この第2節では、宇沢氏の「社会的共通資本」に対する主な批判点を明確に提示しました。

これらの批判は、「シン社会的共通資本2050」の構想をより強固なものにするための重要な試金石となります。

次節では、これらの批判を踏まえ、「シン社会的共通資本2050」がどのように新たな着眼点と解決策を提示していくのかを詳述していきます。

第3節 「シン社会的共通資本2050」構想の起点・着眼点

前節で概説した通り、宇沢弘文氏の「社会的共通資本」は、その理念の深さにもかかわらず、抽象性や財政面、市場との関係性において様々な批判に直面してきました。

しかし、これらの批判は決して無意味ではありません。

むしろ、「シン社会的共通資本2050」をより強固で、現代社会に適合した概念へと昇華させるための貴重な示唆を与えてくれます。

特に、宇沢氏が強く提唱した「医療・教育」といった制度資本を、本稿では、現代社会の問題を反映させる形で「医療・社会保障、保育・教育」へと適用範囲を拡張しています。

こうした例が、本構想における「シン」の核心の一部であることはお分かり頂けるのでは、と思います。

本節では、それらの批判と、新たな拡張と適用等を踏まえ、2050年の日本社会を見据えた新たな「シン社会的共通資本」の構想をいかにして練り上げたか、その起点となる着眼点を詳述します。

3-1 「社会」とは、「社会的」とは、「公共」とは、「公共性」とは

「シン社会的共通資本2050」を定義する上で、まず根源的な問いとして「社会とは何か」「社会的とは何か」「公共とは何か」「公共性とは何か」を深く掘り下げる必要があります。

本稿では、この問いに対する明確な解答から構想の出発点を見出します。

本稿における「社会(Society)」の最上位概念は、「国(家)社会」(State / Nation-state)です。

これは、すべての「個人(市民・国民)(家族を含む)」が生活・人生の基盤を置き、その安心と安全、そして豊かさを享受するための「シン社会契約」を結ぶ主体として定義されます。(以後、「個人」と表現する場合のほとんどがその「家族」を含むものとします。)

この契約に基づき、国(家)社会は個人のウェルビーイングを最大化するための責任を負い、個人は社会の一員としての権利と義務を全うします。

この国(家)社会との直截的な関係性と連携を持つ「(地方)自治体社会」もまた、地域における個人の生活基盤を具体的に支える存在として、国(家)社会と同質の社会の一種とみなします。

これらは、国民一人ひとりが直接的・間接的に関与し、その運営に責任を持つべき「公」の領域を形成します。

一方で、これら以外の「企業社会」や「地域社会」、そして多様な目的で形成される集団や組織は、「私的社会」と位置づけられます。

これらの私的社会は、個人の自由な活動や創造性を育む重要な場であり、社会全体の活力の源泉となります。

しかし、私的社会の活動は、最終的に国(家)社会が保障する「シン社会的共通資本」という基盤の上で行われ、その公共性に配慮されるべきであると考えます。

この前提に立つ時、

・「社会的」という言葉は、単に多数の人が関わるという意味を超え、国(家)社会と個人との「シン社会契約」に基づいて、すべての個人が等しくその恩恵を享受できる状態をめざすものと定義します。

また、

・「公共」(Public)とは、国(家)社会が主体となり、全ての個人(市民・国民)のために提供・管理する領域をさします。

・「公共性」(Publicness / Public Nature)とは、その領域が特定の個人や集団の利益に偏らず、普遍的(共通)なアクセスと恩恵を保障する性質を意味します。

この「公共性」の概念こそが、「シン社会的共通資本」を単なる私的財産や特定のコミュニティの共有財産と区別し、国家レベルで保障すべき共通の資本たらしめる所以です。

3-2 共有から共用へ|所有の概念の根幹ユーティリティ

従来の「社会的共通資本」論が、しばしばコモンズ(共有)(Sharing / Commons)の概念と混同され、その抽象性が指摘されたことを踏まえ、「シン社会的共通資本2050」では、「共有(Commons)」から「共用(Utility)」へと、所有と利用の概念に明確な転換を図ります。

従来の「共有」(コモンズ)が意味する「共同体による所有・管理」は、コミュニティの規模や資源の性質によっては有効です。

しかし、「コモンズの悲劇」に代表されるように、管理の難しさや私物化のリスクを常に内包してきました。

また、国民国家レベルの広大な領域や複雑なシステムにおいて、すべての市民が直接的に「共有」し管理することは現実的ではありません。

そこで私たちは、「共用」の概念を前面に押し出します。

ここでいう「共用」とは、特定の主体(原則として国(家)社会)が確固たる意志を持って所有・管理・運営することで、誰もが公平に、効率的に、そして安定的にその恩恵を享受できる状態をさします。

これは、電気、ガス、水道といったユーティリティ(公共事業)の概念に近く、社会の基盤となるサービスやインフラ、知識などをさします。

この転換の背景には、社会主義や共産主義における国家所有の試みが、しばしば個人の自由の抑圧や非効率性を招いたという歴史的教訓と現実があります。

しかし、だからといって私的所有の限界がないわけではありません。

過度な私的所有は、エゴと格差の拡大、市場の失敗、そして共通の資源の枯渇といった問題を引き起こす可能性があります。

「シン社会的共通資本2050」は、この両者の限界を認識し、「所有は国家が中心となり、利用は個人や私的社会に広く開かれる」という新たなバランスを追求します。

具体的には、交通インフラ、エネルギー供給網、デジタルプラットフォーム、基礎的な医療・社会保障・保育・教育システム、オープンデータなどが該当します。国(家)社会がそれらの維持・管理責任を負い、共通の基盤として全ての個人が共用できるべきものです。

これにより、特定の企業や個人がこれらの基盤を独占することなく、誰もが普遍的に、平等にアクセスできる「共用の公共財」としての性格を明確にします。

これは、所有と利用の分離を徹底し、所有による独占ではなく、共用による普遍的なアクセスと有用性、公平性の最大化をめざすものです。

コモンズの悲劇については、以下の記事で触れています。

⇒ 2050年日本社会構想「社会的共通資本2050」執筆ノート:Geminiとの対話から紡ぎ出す新概念 – ONOLOGUE2050

ウェルビーイング (Well-being)とは?

先ほどいとも簡単に用いた「ウェルビーイング 」という言葉。

最近では、随分頻繁に用いられ、目にするようになりました。

「ウェルビーイング」は単なる一時的な「幸福 (Happiness)」や身体的な「健康 (Wellness)」だけでなく、精神的、社会的、そして持続的な「良い状態」を包括的にさす言葉であるため、一つの日本語訳でその全てを表現することは難しいとされています。

特に、世界保健機関(WHO)の健康の定義「健康とは、病気でないとか、弱っていないということではなく、肉体的にも、精神的にも、そして社会的にも、すべてが満たされた状態にあることをいいます。」の文脈では、ウェルビーイングはまさに「満たされた状態」に該当すると解釈できるでしょうか。

私自身は、「満たされる」という観念・感じ方は、人それぞれに違いがあるということから、あまり「満たされた状態」としてウェルビーイングを定義したいとは思えません。

そこには、一時的な充足感や達成感、人とのつながり感、自己成長感、日々の小さな幸せ感など、多岐にわたる側面を含んでいます。なので、特定のゴールに到達したら終わり、という静的な状態ではなく、日々の中でバランスを取りながら、心身ともに良好な状態を維持していること。そしてそうした充実感や意味を感じながら生きるプロセスそのものを指しているとしたいと思います。

3-3 国家と市民・国民との「シン社会契約」|主体の特定基準

「シン社会的共通資本2050」の根幹をなすのは、国(家)社会とすべての個人(市民・国民)との間に結ばれる「シン社会契約」という新たな関係性です。

これは、ジャン=ジャック・ルソーやジョン・ロックらの中世から近世にかけての古典的な「社会契約説」の現代的再解釈・再定義です。すなわち、2050年の社会が直面する複合的な課題に対応するために、その内容を再構築するものです。

古典的な社会契約説が、個人の自然権を保障するために国家が形成されるという側面を強調していました。

これに対して、「シン社会契約」は、気候変動、超少子化社会・超高齢社会、デジタル化による社会変貌など、個人だけでは対処し得ない地球規模・社会規模の課題に対し、国(家)社会が「シン安保2050」を核とした「生活・人生基盤の共通の多様な安全保障」を提供し、その対価として個人が社会の維持・発展にも責任を持つという、より積極的な共助・共生関係を明示します。

この契約において、シン社会的共通資本は、まさに国(家)社会が生活・人生基盤を保障するために提供する「共通の基盤」であり「共用のサービス」です。国(家)社会は、これら社会的共通資本の質を維持・向上させる責任を負い、透明性のある運営を通じて個人の信頼を獲得します。一方、個人(市民・国民)は、その恩恵を享受するだけでなく、社会的共通資本の維持・発展に積極的に参画し、社会全体の共通の利益に貢献する責務を負います。

※「シン安保2050」の詳しい内容については、こちらを是非ご覧ください。

⇒ 2050年日本社会構想の基軸設計理念「シン安保2050」の意味と究極の使命 – ONOLOGUE2050

この「シン社会契約」によって、シン社会的共通資本の具体的な管理・運営主体が「国(家)社会」と明確に特定されます。

これは、単なる「共有」では曖昧になりがちだった責任の所在を明確にし、実効性のあるガバナンスを確立するための不可欠なステップとなります。

3-4 資本・資金・資源・資産の違いと活用基準|貨幣的資本ではない、公共的資本と有用性

「シン社会的共通資本2050」では、「資本 (Capital)」「資金 (Fund)」「資源 (Resource)」「資産 (Asset)」という用語を厳密に区別し、特に「資本」を単なる貨幣的価値とは異なる、より広範な概念として捉え直します。

以下、それぞれを簡単に定義して説明します。

1)「資金 (Fund)」とは

主に貨幣や流動的な金融資産 (Asset) を指し、短期的な取引や投資に用いられます。

2)「資本 (Capital)」とは

新たな価値を生み出すための生産的な基盤や能力の総体を意味します。

これには、工場設備のような物的資本だけでなく、知識、技術、制度、そして人間の能力といった無形資本も含まれます。

3)「資源 (Resource)」とは

人間が何らかの目的を達成するために利用できる、あらゆる物や能力の源泉であり、まだ加工されていない状態の原材料や、潜在的に利用可能なものを指します。

4)「資産 (Asset)」とは

ここで重要となるのが「資産 (Asset)」の概念です。

資産は、国(家)社会、個人及び家族、または企業が所有する経済的価値のあるものを指し、将来的に収益を生み出す可能性のあるものや、現金化できるものなど、具体的な価値を持つ財産全般を意味します。

社会的共通資本の文脈では、公的な土地や建物、公共インフラ、さらにはデジタルデータなどが、社会全体の共通の資産 (Asset)として認識されます。これらは適切に管理され、価値を維持・向上させるべき対象です。

シン社会的共通資本2050において強調されるのは、貨幣的資金 (Fund) としての資本 (Capital)ではなく、「公共的資本」としての有用性です。

これは、直接的な金銭的利益を生み出すことよりも、社会全体のウェルビーイング向上、持続可能性の確保、そして共通の生活基盤の強化に貢献する資本 (Capital)を指します。

例えば、広大な森林は単なる木材資源 (Resource) ではなく、気候変動緩和、生態系維持、レクリエーションの場を提供する「自然資本 (Natural Capital)」としての有用性を持ちます。

また、質の高い医療・社会保障、保育・教育は、個人及び家族の能力を引き出し、社会全体の生産性を高める「人的資本 (Human Capital)」としての有用性を持つわけです。

これらの「公共的資本」や共通の資産は、市場の原理に任せてしまうと、その有用性が正当に評価されず、過小投資されたり、枯渇したり、一部に独占されたりするリスクがあります。

シン社会的共通資本2050は、国(家)社会が、このような資源 (Resource) を「公共的資本」として位置づけ、積極的に保護・育成し、誰もが共用(Utility)できる資産 (Asset) として管理・活用することで、社会全体の共通の利益を最大化することをめざします。

シンMMT2050の理念との連携は、この「公共的資本」への投資を、従来の財政制約に囚われずに、社会が必要とする規模で実現するための新たな視点を提供します。

より詳しい「シンMMT2050」論は、追ってお伝えする予定です。

3-5 「共通」をどう昇華させるか

これまでの議論で触れてきた「共通」という概念は、「シン社会的共通資本2050」において、その意味合いを単なる「皆に当てはまる」という広範さから、「シン社会契約に基づいて国(家)社会が保障し、全ての個人が等しく享受できる、普遍的な質の基盤」へと昇華させます。

進化・深化を伴い、新たな概念を創出するのです。

現代社会では、情報格差、地域間格差、所得格差など、様々な「共通ではない」現実が存在します。

真の「共通」とは、単に存在することではなく、アクセス性、公平性、そして質が普遍的に多様に保障されていることを意味します。

「シン社会的共通資本2050」は、デジタルインフラへのアクセス、質の高い医療・社会保障、保育・教育サービス、その他の行政サービス、クリーンな環境といった、すべての個人が人生の選択肢を広げ、尊厳を持って生きるために不可欠な要素が、地域や経済状況に関わらず「共通」に利用できる状態を目指します。

この「共通」の昇華は、国(家)社会が主体となり、共用(Utility)のシステムと公共的資本への投資を通じて実現されます。

「技術革新」によって新たな共用(Utility)の資本が生まれる中で、それを特定の利権に委ねず、社会全体の共通の資産として誰もが公平に享受できるような制度設計が不可欠です。

この理念が、「シン安保2050」の根底を支え、2050年の日本社会における真の安心と平等を築く共通基盤となるのです。

第4節 「シン社会的共通資本2050」の定義と意義

これまでの議論を通じて、私たちは宇沢弘文氏の「社会的共通資本」の深遠な思想を再確認し、同時にその概念が直面してきた批判を分析してきました。

そして、2025年現在の日本社会が直面する複合的な課題に対し、新たな「シン社会契約」に基づき、共有から共用への概念転換、そして資本、資源、資産の再定義を通じて、2050年迄に望ましい社会を実現させるため、その理念をいかに昇華させるべきかを模索してきました。

本節では、これらの考察を踏まえ、「シン社会的共通資本2050」という新しい理念の核心に迫り、その明確な定義と、日本社会、ひいては人類社会全体にとっての意義と価値を提示します。

これは、単なる学術的定義に留まらず、来るべき社会のあり方を指し示す羅針盤としての役割を果たすものです。

4-1 「シン社会的共通資本2050」とは:その定義

「シン社会的共通資本2050」とは、国(家)社会と全ての個人(市民・国民)が結ぶ「シン社会契約」に基づき、生活・人生基盤を多様に保障し、シン安保2050を享受できるよう国(家)社会が所有・管理・提供する、普遍的かつ共通の基盤(資本)であり、誰もが共用できる資源とサービスの総体である。

この定義には、以下の重要な要素が内包されています。

1)主体

「国(家)社会」が主たる所有・管理・提供の主体となります。これは、コモンズのようなコミュニティ規模での「共有」とは異なり、国民国家としての統一的な責任と、全ての個人に対する普遍的な保障の意志を明確にします。

2)目的

「生活・人生基盤の保障」と「シン安保2050の享受」がその究極の目的です。これは、単なる経済効率性ではなく、個人の尊厳とウェルビーイングの最大化を追求するという、人間中心主義の視点を据えています。

3)根拠

「シン社会契約」という、国(家)社会と個人との間の新たな合意がその法的・倫理的根拠となります。これは、時代の変化に対応した権利と義務の再定義を意味します。

4)性質

「普遍的かつ共通の基盤(資本)」であることが強調されます。これは、特定の個人や集団に限定されず、全ての人々が等しくアクセスし、その恩恵を受けられるべき性質を持つことを示します。また、「資本」という言葉は、それが持続的に価値を生み出し、社会の豊かさの源泉となるものであることを意味します。

5)形態

「誰もが共用できる資源とサービスの総体」として具体化されます。ここでは「共有」ではなく「共用(Utility)」を用いることで、所有と利用の分離を明確にし、ユーティリティとしての安定供給と公平なアクセスを保障する意志を示しています。これは、自然環境、社会的インフラ、制度資本といった従来の社会的共通資本の領域に加え、デジタルインフラやデータといった新たな資源をも含み込みます。

この定義は、従来の「社会的共通資本」の曖昧さを払拭し、2050年の社会構想におけるその役割と責任を明確にするための礎となります。

4-2 「シン社会的共通資本2050」の意義と価値

「シン社会的共通資本2050」の提唱は、2050年の日本社会、そしてその先に続く未来にとって、計り知れない意義と価値を持つと考えます。

1)持続可能な社会の実現と、格差の是正、個人のウェルビーイングの向上

シン社会的共通資本は、短期的な経済効率性や私的利益の追求を超え、人類と地球全体の長期的な持続可能性を追求します。

クリーンな環境、質の高い医療・社会保障、保育・教育サービス、その他の行政サービス、安全な食料供給といった共通の基盤を国(家)社会が保障することで、生まれ育った環境や経済状況に左右されることなく、すべての個人及び家族がゆたかな人生を送るための機会均等を実現します。

これは、現代社会が抱える深刻な格差問題に対する、根本的な処方箋となるでしょう。

個人及び家族の安心と尊厳が保障されることで、精神的・身体的な健康が促進され、社会全体のウェルビーイングが向上します。

2)新たな経済成長モデルの創出と社会のレジリエンス強化

「シン社会的共通資本」への投資は、単なる公共事業に留まりません。

それは、人々の生活基盤を強化し、潜在的な生産性を引き出すことで、持続可能な経済成長を促す新たな動力となります。

例えば、普遍的な高速デジタルインフラは、新たな産業やサービスの創出を促し、人的資本への投資は、イノベーションの源泉となります。

また、強固な社会的共通資本の存在は、自然災害、パンデミック、経済危機といった予期せぬショックに対する社会のレジリエンス(回復力)を飛躍的に高めます。緊急時においても、重要な共用サービスが維持されることで、社会の混乱を最小限に抑え、迅速な復旧を可能にします。

4-3 他の設計理念との関係

「シン社会的共通資本2050」は、2050年日本社会構想を構成する他の設計理念と密接に連携し、相乗効果を生み出すことで、その真価を発揮します。

1)シン安保2050との関係

「シン社会的共通資本2050」は、個人の生活・人生基盤の共通の安全保障を担う「シン安保2050」の根幹を成します。

物理的な防衛だけでなく、食料安全保障、エネルギー安全保障、情報安全保障、そして医療・福祉の保障といった、あらゆる側面からの安全と安心は、シン社会的共通資本が提供する共通の基盤によって初めて実現されます。

2)シンMMT2050との関係

シン社会的共通資本の維持・発展には、相応の財源が必要です。ここでは、「シンMMT2050」が重要な役割を果たします。

従来の財政制約に囚われず、社会が必要とする「公共的資本」への投資を、主権通貨発行権を持つ国(家)社会が主体的に行う。

このような新たな財政哲学は、シン社会的共通資本の持続可能な運営を可能にする新たな視点と「資金」確保の道筋を提供します。

これは、単なるバラマキではなく、社会全体の有用性とレジリエンス(回復力)を高めるための戦略的投資と位置づけられます。

3)循環型社会2050との関係

自然環境は、シン社会的共通資本の重要な要素です。

資源の消費を最小限に抑え、再利用・再資源化を徹底する「循環型社会2050」への移行は、シン社会的共通資本としての自然資源の持続可能な利用と、共通の自然環境の保全に直結します。

これにより、未来世代への責任を果たし、地球規模の環境課題に対する日本の貢献を明確にします。

4)技術革新2050との関係

AI、IoT、バイオテクノロジー、再生可能エネルギーといった技術革新は、シン社会的共通資本の質と効率性を飛躍的に向上させるための強力なツールです。

これらのデジタル技術などを共用の資本として活用し、社会全体の生産性を向上させることで、より質の高い共用サービスを効率的に提供することが可能になります。

デジタルインフラをシン社会的共通資本として位置づけ、その普遍的なアクセスを保障することは、技術革新の恩恵をすべての個人が享受できる共通の未来を拓く鍵となります。

「シン社会的共通資本2050」は、これらの理念が有機的に連携し、相互に強化し合うことで、2050年の日本社会が直面する課題を克服し、持続可能で、公平かつ豊かな社会を実現するための、強力な推進力となるでしょう。

第5節 「シン社会的共通資本2050」の具体化への課題と実現への道筋

「シン社会的共通資本2050」は、2050年の日本社会が目指すべき理想的な姿を提示する上での、強力な理念です。

しかし、この理念を単なる絵に描いた餅に終わらせず、具体的な社会変革へと繋げるためには、依然として多くの課題を乗り越え、明確な道筋を描く必要があります。

本節では、その具体化と実現に向けた主要な課題を整理しつつ、同時に「シン社会的共通資本2050」の理念に基づいた解決の方向性とロードマップを提示します。

5-1 制度設計とガバナンス、そしてマネジメントの再構築

1)課題

「シン社会的共通資本」の理念を実効性のあるものとするには、公共性 (Publicness / Public Nature) を確実に担保し、特定の利益に偏らない運営を可能にする新たな制度設計が不可欠です。

この際、意思決定や監視を司る「ガバナンス (Governance)」と、その制度を現場で円滑に実行・運用する「マネジメント (Management)」の両機能が極めて重要と考えます。

特に、専門家集団による意思決定の偏り(専門性の罠)を避け、複雑な社会システム全体を包括する制度をいかに設計し、いかに現場レベルで効率的かつ柔軟に運用するかが問われます。

逆に、専門性を強化し、固執することで他との関係性を無視したり、縦割り・利権主義が横行し、現実のニーズに迅速かつ的確に対応できないことなど、政治や行政が冒す「罠」であり、「壁」となります。

宇沢氏があまり踏み込まなかった課題でもあります。

有識者会議や各種諮問機関の設置、まとまらない両論併記の答申案など、歴史は繰り返されています。

こうして、往々にして理念先行となりがちな政策や小手先の政策に終わらせないため、地道で継続的なマネジメントの重要性は、時にガバナンス以上に社会実装の成否を分ける要因ともなります。

2)道筋

私たちは、国(家)社会 (State / Nation-state) が主体となるシン社会的共通資本の運営において、ガバナンスとマネジメントの双方を抜本的に再構築することを提案します。

まずガバナンスにおいては、透明性 (Transparency) と公正性 (Fairness) を確保する新たな意思決定プロセスの導入が不可欠です。

具体的には、市民参加型の熟議や、特定セクターから独立した専門家委員会の設置、そしてデジタル技術 (Digital Technology) を活用した意見収集・意思決定支援システムの構築などが考えられます。

これにより、多様なステークホルダーの意見を反映し、意思決定の偏りを防ぎます。

但し、先の課題で提示したような「罠」や「壁」をどのように克服するか、新しいアプローチと取り組みが不可欠です。

伴って、既存の法制度も、この新たな「シン社会契約 (New Social Contract / Renewed Social Contract)」の精神に則って大胆に改正する必要があります。

次に、マネジメントにおいては、理念を絵に描いた餅にせず、現場で機能させるための運用設計の精緻化と継続的な改善を重視します。

これは、単にルールを定めるだけでなく、実際に個人及び家族がサービスを利用し、恩恵を受けるプロセスが、いかに効率的かつ柔軟であるかを追求することを意味します。

例えば、医療・社会保障、保育・教育、少子化高齢化対策などの分野では、一律の制度設計だけでなく、地域の実情や利用者のニーズに応じたきめ細やかなマネジメントが求められます。

各サービス提供主体(国、自治体、民間、NPOなど)間の連携強化、データに基づいた効果検証、そして迅速な改善サイクルを確立します。

このため、マネベーション (Manavation) の概念を導入し、マネジメントそのものにイノベーション (Innovation) を組み込む視点も有効と考えます。

抽象的な理念を具体的な形にするため、交通、エネルギー、医療・社会保障、保育・教育といった各分野で、モデル事業やパイロットプロジェクトを展開。実践的な検証を重ねながら横展開を図ることで、理念の実装を加速させます。

これは「シン安保2050」が目指す個人及び家族の生活・人生基盤 の共通 の安全保障を具体化する上で不可欠なプロセスであり、技術革新 によって生まれる新たなリスク(例:AIの倫理問題)にも対応するための強固な基盤となります。

ガバナンスとマネジメントの双方が連携し、機能することで、シン社会的共通資本は、机上の空論ではなく、現実社会に深く根ざした持続可能性 (Sustainability) を持つ共通の基盤 (Foundation / Infrastructure / Basis) となるでしょう。

5-2 持続可能な財源確保と経済システムの変革

1)課題

「シン社会的共通資本」の維持・発展には、巨額な資本(Capital)と資金(Fund)が必要です。

従来の財政モデルや税収構造だけでは、この公共的資本への投資を継続的に賄うことは困難であり、持続可能な財源確保が必須課題となります。

2)道筋

この課題に対し、私たちは「シンMMT2050」との連携を核とする新たな財政・財源戦略の構築を提案したいと考えています。

主権通貨を持つ国(家)社会が、社会が必要とする「公共的資本」への投資を、従来の財政制約に囚われずに戦略的に実行するという視点です。

これは単なる財政出動ではなく、社会全体の有用性とレジリエンス(回復力)を高めるための、未来への戦略的投資と位置づけられます。

また、非貨幣的価値を持つ資源(例:自然環境の健全性)を経済的に評価する手法を確立し、これらへの投資を促す仕組みを導入します。

さらに、循環型社会への移行を加速させることで、資源の消費を抑制し、長期的な資本の維持・更新コストを削減します。

これは、資源の持続可能な利用を促進し、社会的共通資本としての自然環境の保全に直結し、共通の資源を未来世代に引き継ぐことを可能にします。

こうした行動を公正に実行・実現する上で、複式簿記の活用による資産・資本・負債管理を、国家と自治体レベルのガバナンスとマネジメントシステムとして導入すべきことを書き添えておくことにします。

シンMMT2050における課題の一つでもあります。

5-3 市民・国民的意見形成と新しい政治的推進力形成

1)課題

「シン社会的共通資本2050」は社会全体の変革を求める壮大な理念であり、市民・国民の広範な理解と支持、そして政治への間接的もしくは直接的な参加・参画なしには実現できません。

理念が抽象的であればあるほど、具体的な行動への結びつきが弱いという批判も存在します。

2)道筋

理念を社会全体に浸透させるためには、多層的な対話と熟議の場の創出が不可欠です。メディア、教育機関、市民社会組織と連携し、概念を分かりやすい言葉で説明し、人々一人ひとりが自分事として捉えられるような活動が必要です。

というのは簡単です。

そこで、対話の前や熟議の場の創出の前に必要なことがあります。

具体的な制度設計案や社会的インフラの整備・改革案、自然環境問題への中長期的取り組み方などを、実現可能なイメージ、それらが実現した時の社会と暮らしのイメージを持つことができるよう、検討考察し、提示・提案し続ける必要があります。

それらが、理解されたり、話題となったりすることが、多層な対話や熟議の基盤になるのです。

こうした種まき活動は、全世代の方々の参加をめざすべきと考えています。

しかし、中でも次世代を担う方々への呼びかけ、興味関心を持って頂くことが必須です。

同時に、この理念や具体的な諸活動を政治的マターへと高めていくため、それぞれの世代やジェンダーに向けて、多面的に情報発信と行動を広めていくことも欠かせません。

政党や政治家への働きかけも強めていくに越したことはありませんが、既存・既成の政治家や政党にシンの革新などなしうることはできません。

こうした活動そのものの改革・革新も、当サイトの志向する2050年の日本社会構想の5つの理念に包摂しています。

そして、その理念と具体化の実践を通じて、地道に政治変革もめざすことになると考えています。

そのためにも、理念と理想を語るだけではなく、日常発生している諸課題や社会問題を注視し、その解決や近未来の在り方を同時進行で考え、提案していくこと。

これが当サイトの使命の一つであることを確認しておきます。

5-4 技術革新 (Technological Innovation) による「共用」の進化と社会変革への貢献

1)課題

AI、IoT、ビッグデータといったデジタル技術の進展がもたらす恩恵と同時に、デジタルデバイド (Digital Divide) の拡大、データプライバシーの侵害、技術の悪用といった新たな社会課題も生じています。

加えて、自然環境問題 (Environmental Issues) の解決、希少資源 (Rare Resources) の確保、そして社会全体のエネルギー転換といった、持続可能な未来に不可欠な広範な技術革新の推進とその共用化が必須の課題です。

2)道筋

「シン社会的共通資本2050」において、技術革新は特定の分野に限定されることなく、社会全体の有用性と持続可能性 (Sustainability) を高めるための共通の資本 (Capital) として位置づけられます。

まず、デジタル技術に関しては、デジタルインフラの普遍的アクセス保障 (Universal Access to Digital Infrastructure) を最優先事項とします。

誰もが高速インターネットに接続でき、デジタルサービスを享受できる環境を整備することは、情報格差を解消し、個人及び家族の生活・人生の質を向上させる共用の基盤となります。

AIやIoTなどの先進技術を公共サービス (Public Services) やインフラ管理に積極的に活用することで、交通システムの最適化、医療・社会保障、保育・教育サービスの質の向上、災害予測の精度向上など、社会全体の効率性とレジリエンス (Resilience) を飛躍的に高めます。

さらに、公共性の高いデータを「共用の資産 (Asset)」としてオープンデータ化を推進し、新たなイノベーションの創出を促します。その際には、データ主権、プライバシー保護、そして技術倫理に関する明確なルールとガバナンス (Governance) を確立し、技術革新の恩恵が全ての個人及び家族に共通にもたらされるよう努めます。

しかし、技術革新の役割はデジタル分野に留まりません。

シン社会的共通資本2050の観点からは、自然環境問題を解決し、循環型社会を実現するための革新的技術への投資 (Investment) とその共用が極めて重要です。

具体的には、再生可能エネルギー(太陽光、風力、地熱など)の技術開発 (Technological Development) とその普及、高効率な省エネ技術、CO2の回収・利用・貯留(CCUS)技術、そして希少資源のリサイクルや代替資源・代替技術の開発などが挙げられます。

これらの技術は、特定の企業が独占するのではなく、国(家)社会 が主導して研究開発を支援し、成果は共通の知の資本 として広く共用されるべきです。

これにより、製造分野における省エネ技術の導入や、環境負荷の低い生産プロセスの確立が加速され、循環型社会への移行を力強く後押しします。

しかし、これらもそれぞれ一つの例に過ぎません。

このように、技術革新を多角的かつ包括的な「共用の資本・資源」として位置づけ、その研究開発と社会実装を国(家)社会が戦略的に推進することが求められます。

こうして、シン社会的共通資本2050は、シン安保2050(例えば、エネルギー安全保障や食料安全保障における技術的解決策)、シンMMT2050(技術革新への投資による財政空間の拡大)、そして循環型社会(資源利用の効率化と持続可能性)といった他の主要理念と相互に連携し、2050年の日本社会のレジリエンスとウェルビーイング (Well-being) を段階的に、結果的に革新的に向上させる原動力となりうると考えます。

5-5 「シン社会的共通資本2050」を核とした社会変革の推進

上記の各要素は、単独で機能するものではなく、相互に作用し、強化し合うことで、「シン社会的共通資本2050」を核とした社会全体の変革を促します。

これは、国(家)社会がリーダーシップを取りながらも、地方自治体社会、企業社会、地域社会といった多様な「社会」がそれぞれの役割を認識し、連携を強化することで進められ、実現します。

シン安保2050による多様な安全保障、シンMMT2050による新たな経済基盤の構築、循環型社会2050による持続可能性の追求、そして技術革新2050による他の設定理念実現のサポートと新たな価値創造。

これらの理念が、シン社会的共通資本2050という普遍的な基盤の上で相乗効果を発揮することで、私たちは2050年の日本社会を、格差が是正され、個人の尊厳と希望が守られ、誰もがゆたかに安心して暮らせる「共生の近未来」へと導くことを可能にするでしょう。

これは、単なる経済成長の追求ではなく、真に人間らしい幸福を追求する、新たな社会システムの構築を意味します。

第5節では、「シン社会的共通資本2050」を現実のものとするための実践的なロードマップを示しました。

新たなガバナンスとマネジメント、シンMMT2050連携による持続可能な財源確保、多くの方々とのコミュニケーションを通じた政治的推進力の形成への道筋創り、そして技術革新を「共用の資本」とする社会変革への間接的関与などをその核としています。

これらを通じ、理念を具体的な社会変革へと繋げる道筋を整理しました。

本稿全体のまとめ(総括)

「シン社会的共通資本2050」:未来を拓く、新たな社会の羅針盤

本稿「シン社会的共通資本2050」は、現代日本の複合的な課題に対し、故・宇沢弘文氏の「社会的共通資本」の哲学を現代と近未来を想定して再構築し、基盤となる設計理念を提示しました。

宇沢氏の「ゆたかな社会」への強い思いと、医療・教育、自然環境、土地などの有限な希少資源への彼の着目を再確認しつつ、概念の抽象性や市場との関係性、そして倫理への依存といった限界を乗り越える必要性を指摘しました。

そこで、「シン社会的共通資本2050」は、国(家)社会と個人との「シン社会契約」を根拠とし、「共有」から「共用(Utility)」へと概念を転換。生活・人生基盤を保障し、「シン安保2050」を享受できる、普遍的かつ共通の基盤(資本)を、国(家)社会が所有・管理・提供する資源とサービスの総体と定義しました。

この理念は、持続可能な社会の実現、格差是正、個人のウェルビーイング向上、そして新たな経済成長モデルの創出と社会のレジリエンス(回復力)強化に貢献します。さらに、シン安保2050、シンMMT2050、循環型社会2050、技術革新2050といった他の設計理念と有機的に連携し、2050年の日本社会を、格差が是正され、個人の尊厳が守られる「共生の近未来」へと導く羅針盤となるでしょう。

次に、これを受けて、第3章として3つ目の設計理念「シンMTT2050」の提案提起に取り組みます。

なお、その間に、現在における個別の政策的課題についての情報を取り上げることもあります。

今後とも宜しくお願いします。